後期高齢者医療制度の2割負担は2022年10月から開始されました。

これまでは一定の配慮措置によって負担を軽減する仕組みが採用されていましたが、この配慮措置は9月末で終了となります。

10月からは配慮措置がなくなるため、医療費の自己負担金額が増える方も少なくありません。

さらに、来年の春からは新たに「子ども・子育て支援金」がスタートし、支援金の徴収が始まります。

一部のシニア世帯にとっては日々の暮らしに直結する変化が予想されるでしょう。

そこで本記事では、各制度の概要を中心に紹介していきます。今後起こる変化に対する準備を整えておきたい方はぜひ参考にしてみてください。

1. 後期高齢者医療制度とは?制度の概要を簡単におさらい

後期高齢者医療制度とは、原則として75歳以上の高齢者を対象とした公的医療保険制度です。

高齢者の方が安心して医療を受けられるよう、2008年4月から導入されました。75歳の誕生日から自動的に加入する仕組みのため、申請手続きなどは不要です。

なお、一定の障害があると後期高齢者医療広域連合に認定された場合、65歳以上74歳以下の方も後期高齢者医療制度に加入できます。

ただし、65歳以上74歳以下の方が加入する際は、自治体の指示に従って申請手続きを行う必要がある点は留意しておきましょう。

1.1 現在の自己負担割合はどのくらい?

まず前提として、後期高齢者医療制度の自己負担割合は加入者全員が一律ではありません。

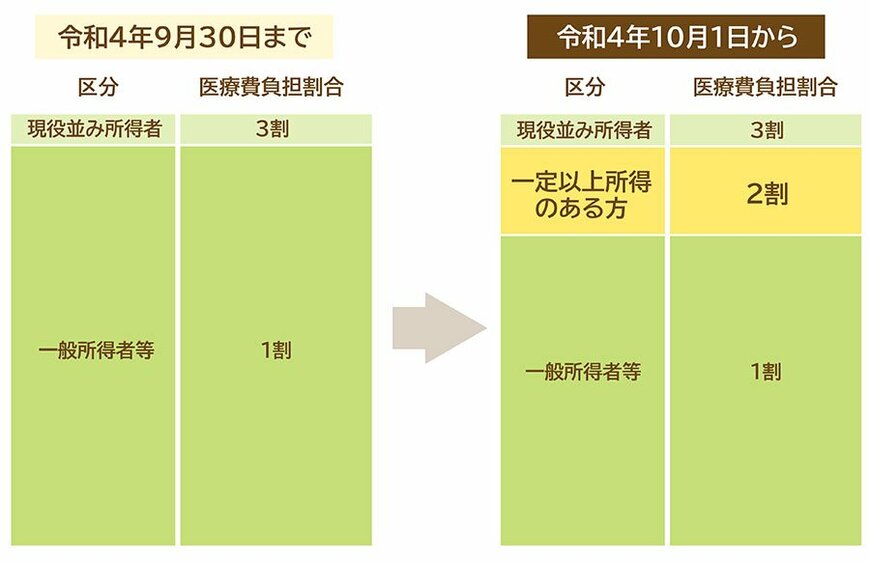

2022年10月1日から現時点で一般所得者が1割、一定以上の所得がある方は2割、現役並みの所得がある方は3割となっています。

具体的な判定基準としては単身世帯で「年金収入+その他の合計所得」が200万円以上、2人以上の場合は320万円以上で2割負担となります。

また、同様の世帯に145万円以上の課税所得を有する被保険者がいる場合は3割負担の対象です。

前述した2割・3割負担に該当しないケースでは1割の負担にとどまります。