11月になり、今年も残すところあとわずかとなりました。 秋の深まりとともに、将来の生活資金について改めて考える方も増える時期かもしれません。 物価高が続く現代において、老後の家計を支える公的年金の役割はますます重要になっています。

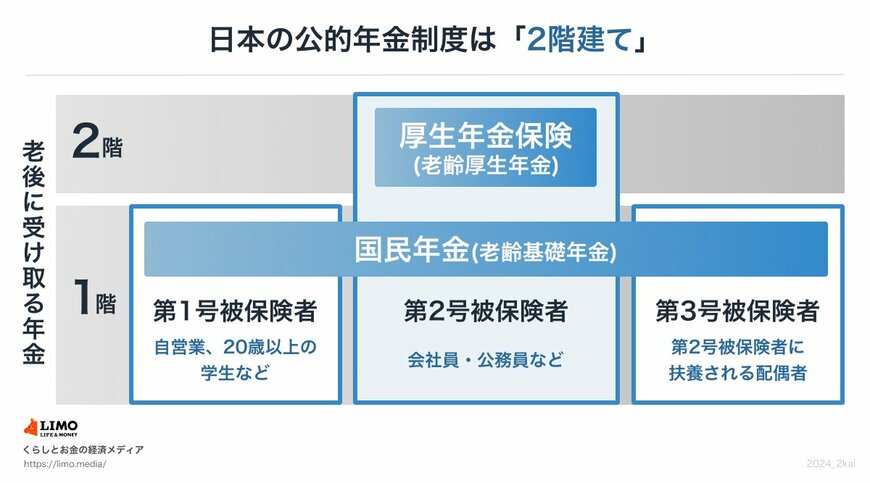

年金制度の仕組みやご自身の将来の受給額について、具体的に把握しておくことは安心感につながるでしょう。 しかし、日本の年金制度は「2階建て」などと言われ、その構造が複雑で理解しにくいと感じる方も少なくありません。

特に、自分が将来どのくらいの年金を受け取れるのか、その平均額がどうなっているのかは、多くの方が関心を持つポイントです。 老後のお金の不安を軽減するためにも、まずは日本の公的年金の基本的な仕組みと、年齢ごとの平均受給額を知ることから始めましょう。

本記事では、年金制度の概要から、国民年金と厚生年金の関係、さらには実際の年金支給日や、60歳以降の年齢別の平均受給額までを詳しく解説します。 ご自身のライフコースと照らし合わせながら、年金制度への理解を深める一歩として活用してください。

1. 年金制度の仕組み

日本の年金制度は2階建て構造の仕組みになっています。

1階部分にあたる「基礎年金(国民年金)」の上に、2階部分にあたる「厚生年金」が上乗せされているとイメージしてみましょう。

原則として、国内在住の20歳以上60歳未満の全員に国民年金への加入義務があります。

年金保険料は全員一律で、2025年度は月額1万7510円です。

国民年金保険料を全期間(480月)納付すると、65歳以降に老齢基礎年金の満額(2025年度は月額6万9308円)を受け取ることができます。未納期間があれば、その月数に応じて満額から差し引かれます。

一方で厚生年金保険は、民間企業や官公庁などに雇用されている人が、基礎年金に上乗せして加入する年金です。

現役時代、収入に応じた厚生年金保険料を給与天引きで納付します。老後の受給額は、厚生年金加入期間と在職中の収入に応じて決まる仕組みです。

上限はあるものの「厚生年金加入期間が長く、その期間の収入が高かった人」ほど、老後の年金額は多くなります。