3.2 【年収別で確認】シニアが負担する「子ども・子育て支援金」はどれくらい?

後期高齢者医療制度では、所得に応じて医療費の自己負担割合が変わります。

同じように、子ども・子育て支援金の負担額も収入水準によって異なります。

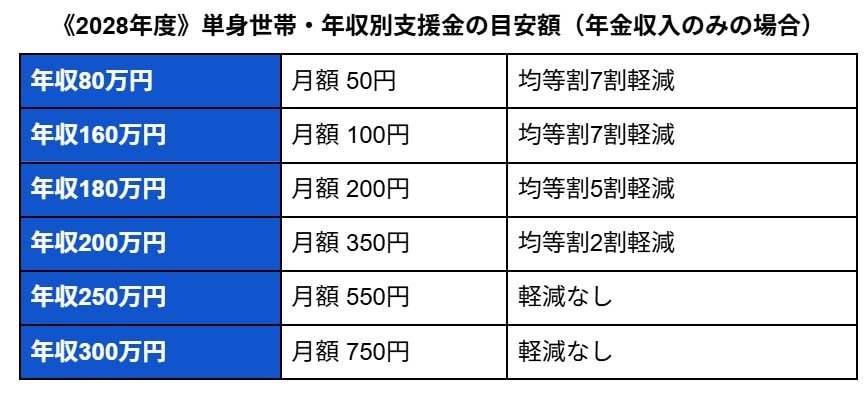

こども家庭庁が示している目安は以下のとおりです。

《2028年度》単身世帯・年収別支援金の目安額(年金収入のみの場合)

- 年収80万円:月額 50円(均等割7割軽減)

- 年収160万円:月額 100円(均等割7割軽減)

- 年収180万円:月額 200円(均等割5割軽減)

- 年収200万円:月額 350円(均等割2割軽減)

- 年収250万円:月額 550円(軽減なし)

- 年収300万円:月額 750円(軽減なし)

4. まとめ

本記事では、2026年4月から新たに徴収が始まる「子ども・子育て支援金」について、その仕組みや対象範囲、負担額の目安を解説しました。

この制度は、少子化対策として社会全体で子育てを支えることを目的として導入され、現役世代だけでなく、75歳以上の後期高齢者を含むすべての世代が負担する仕組みです。

後期高齢者の場合、年収や年金額に応じて月数百円から千円前後の負担増となるケースが見込まれます。

年収別に見ても、収入が高い層ほど負担額も大きくなる仕組みで、現役世代から高齢者まで幅広く公平性を持たせた制度設計になっています。

とはいえ、物価上昇や医療・介護費の増加も重なり、固定費の負担増は家計に影響を及ぼす可能性があります。

まずは通知や自治体からの案内を確認し、自分や家族にどの程度影響があるのかを把握することが大切です。

新しい制度を正しく理解し、ご自身の生活設計に役立てて行きましょう。

参考資料

中島 卓哉

著者

ファイナンシャルアドバイザー/証券外務員一種/FP2級

大阪府出身。大学卒業後、住友生命グループの保険代理店である株式会社保険デザインに入社。入社3年で管理職に抜擢され、マネジメント業務に従事。ライフプランの設計や家計相談、保険の見直し、資産運用のアドバイスなど、幅広いテーマで個人のお金の悩みに寄り添い、これまで1000世帯以上の相談を担当。自身もNISAやiDeCo、保険、投資信託、個別株投資を活用しながら資産形成に取り組んでいる。

現在はIFA(独立系ファイナンシャルアドバイザー)として、顧客の課題解決に向け中立的で幅広い提案を行う。一種外務員資格(証券外務員一種)、生命保険販売資格、損害保険販売資格、2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)

監修者

株式会社モニクルリサーチ メディア編集本部

元銀行員/一種外務員資格(証券外務員一種)/LIMOマネー編集部金融ライター

一種外務員資格(証券外務員一種)。大学卒業後、株式会社三菱UFJ銀行に入社。三井住友信託銀行に転職後、資産運用アドバイザー業務に約10年間従事。

現役世代からシニア層、富裕層と幅広い個人顧客に対し、資産運用コンサルティングを行う。

<主な専門領域>

投資信託、ファンドラップ、外貨預金、生命保険、医療保険、住宅ローン、事業性ローン、贈与、相続、遺言信託、不動産など、多岐にわたる金融サービスと承継対策をワンストップで提案。特に、長期的な資産形成や富裕層向けのウェルスマネジメント、シニア世代への承継・相続の分野で豊富な知識と実績を持ち、表彰歴多数。

現在は、株式会社モニクルリサーチが運営する【くらしとお金の経済メディア「LIMO(リーモ)」】のマネー編集部にて企画・執筆・編集・監修を幅広く担当。

厚生年金保険と国民年金保険(老齢年金・障害年金・遺族年金)、年金制度の仕組み、社会保障、貯蓄、資産運用を専門とする。

NISA、iDeCo、住宅ローン、カードローンなどの国民生活に直結する金融情報を始め、FX、株式投資、金(ゴールド)などの投資経験をいかし仕組みやリスクなどを分かりやすく解説。Yahoo!ニュース経済カテゴリでアクセスランキング1位を多数達成【2026年2月更新】