厚生労働省が2025年7月25日に公表した「令和6年簡易生命表の概況」によると、日本人の平均寿命は男性81.09年、女性87.13年となりました。

ここでよく混同されがちなのが「平均余命」と「平均寿命」です。平均余命とは、ある年齢の人が「これからあと何年生きられるか」を示す指標で、そのうち“0歳時点”の平均余命を指すのが「平均寿命」です。長期的にみると、男女ともに寿命は着実に延び続けています。

寿命が延びる一方で、課題となるのが老後の生活資金です。高齢者の単身世帯も増える中、長いセカンドライフを安心して暮らすためには、現役時代からの貯蓄や資産運用、公的年金制度の理解が欠かせません。

本記事では、多くの人がリタイアを迎える70歳代に焦点を当て、平均的な貯蓄額や、厚生年金・国民年金の平均受給額といった“老後の家計の柱”を詳しく見ていきます。

秋の空気が澄み渡り、夜が長くなってくるこの季節は、静かに将来の暮らしを見つめ直すのに最適な時間です。現役世代の方も、今一度老後のお金について考えてみましょう。

1. 「高齢者のおひとりさま世帯」が65歳以上がいる世帯で最多へ

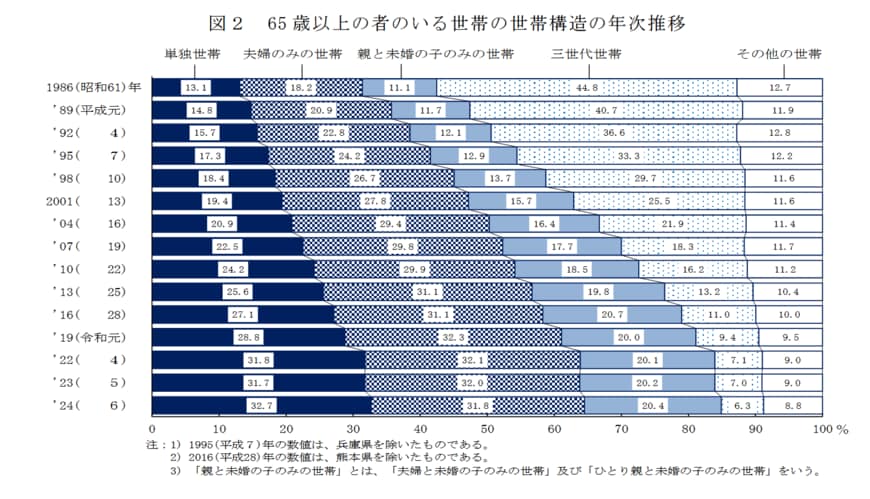

まず、厚生労働省「2024(令和6)年 国民生活基礎調査の概況」から、65歳以上を含む世帯の構成について確認してみましょう。

【65歳以上がいる世帯の世帯構造】

- 単身世帯:32.7%

- 夫婦のみ世帯:31.8%

- 親と未婚の子のみの世帯:20.4%

- 三世代世帯:6.3%

- その他の世帯:8.8%

2024年時点で最も多いのは「単身世帯」であり、次いで「夫婦のみの世帯」、「親と未婚の子のみの世帯」が続いています。

現代は多様なライフスタイルが広がっていることから、今後も単身世帯の増加傾向が続くと考えられます。