2. 【年金関連】シニアが対象の申請しないと受け取れない「公的なお金」2つ

最初に取り上げるのは、シニア世代にとって身近であり、公的年金とも深い関わりを持つ2つの制度です。

これらはいずれも申請が必要となるため、その内容をしっかり確認しておきましょう。

2.1 年金関連1:年金生活者支援給付金

年金生活者支援給付金は、老齢基礎年金・障害基礎年金・遺族基礎年金を受給している方のうち、所得が一定額を下回る場合に支給される制度です。

このうち、特に高齢期の生活を支える上で重要な「老齢年金生活者支援給付金」について、制度の内容や受給要件を中心に見ていきましょう。

【老齢年金生活者支援給付金の支給要件】

- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者

- 同一世帯の全員が市町村民税非課税

-

前年の公的年金等の収入金額※1とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は90万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は90万6700円以下※2である。

※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。

※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。

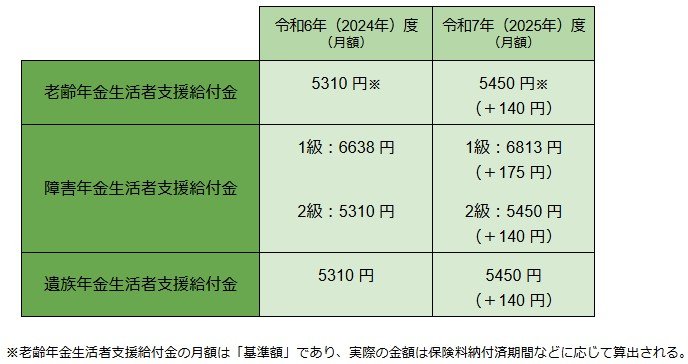

2024年度の老齢年金生活者支援給付金は月額5310円でしたが、2025年度には140円増額され、月額5450円へと改定されています。

ただし、この金額はあくまで基準額であり、実際の受給額は月額5450円をベースに、保険料の納付済期間に応じて算定されます。

実際の支給額は、①と②の金額を合算したものとして決まります。

- ①保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5450円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480月

- ②保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1333円 × 保険料免除期間 / 被保険者月数480月

2.2 年金関連2:加給年金

年下の配偶者や子どもを扶養している年金受給者が利用できる制度として「加給年金」があります。

これは扶養している家族に対する手当のような位置づけで、一定の条件を満たすことで支給が受けられます。

具体的には、厚生年金の被保険者期間が20年以上あり、65歳(または定額部分の支給開始年齢)に達した時点で対象となる扶養家族がいる場合に、加給年金の受給資格が発生します。

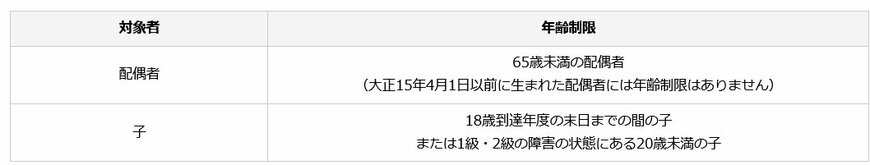

- 配偶者:65歳未満

- 子:18歳到達年度の末日までの間の子、または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子

※ただし、配偶者が老齢厚生年金(被保険者期間20年以上)や退職共済年金(同じく20年以上の被保険者期間があるもの)、または障害厚生年金・障害基礎年金・障害共済年金などを受給している場合は、配偶者に対する加給年金は支給されません。

一例として、2025年度の加給年金の年額は以下のとおりです。

- 配偶者:23万9300円

- 1人目・2人目の子:各23万9300円

- 3人目以降の子:各7万9800円

老齢厚生年金を受給している人の生年月日によっては、加給年金に「特別加算」が上乗せされるケースがあります。

さらに、加給年金は配偶者が65歳になると支給が終了しますが、その後、配偶者が老齢基礎年金を受給する際に一定の条件を満たしていれば、「振替加算」として年金額に上乗せされる仕組みがあります。