2025年7月以降、後期高齢者医療制度の紙の保険証は順次使えなくなります。

今後はマイナンバーカードと一体になったマイナ保険証の利用が基本となります。

ただし、まだマイナ保険証を持っていない人も多く、有効期限が切れたあとはどうすればいいのか不安を感じる人もいるでしょう。

そこで本記事では、紙の保険証が使えなくなったあとの対応方法をQ&A形式で紹介します。

マイナ保険証の取得方法や利用のメリットもあわせて解説するので、ぜひ参考にしてください。

1. Q.1「そもそも後期高齢者医療制度ってなに?」

はじめに、後期高齢者医療制度の概要を確認しておきましょう。

本制度は、75歳以上の人や、65歳から74歳で障害の状態にあると認定された人が対象となる公的な医療保険制度です。

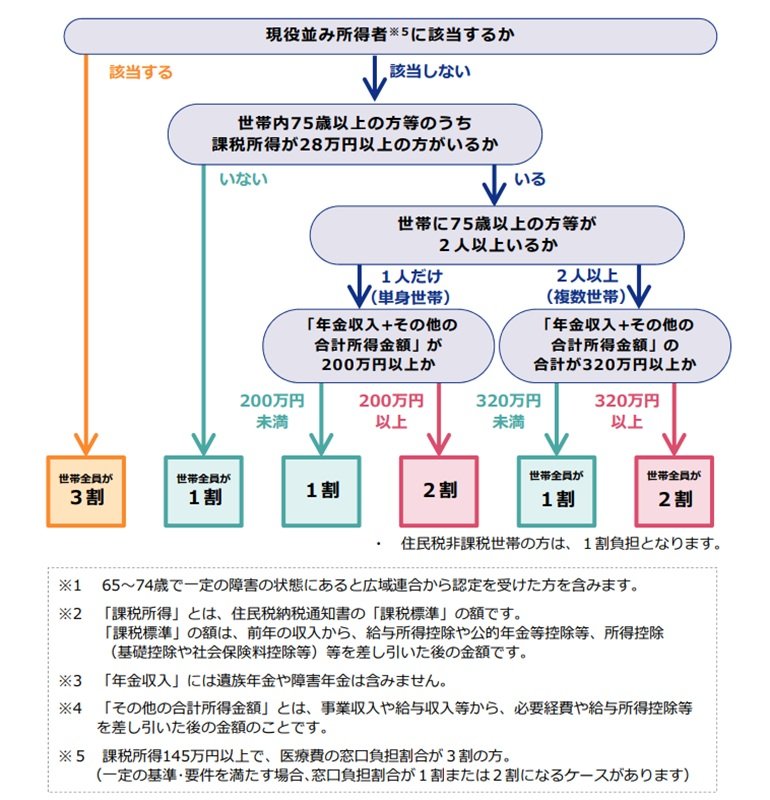

医療費の自己負担は現役世代が原則3割であるのに対し、後期高齢者医療制度では所得などに応じて自己負担割合が1割、2割、3割のいずれかに分かれます。

本人と世帯全体の所得が少ない場合は1割負担となるため、医療費のかかりやすい高齢世帯にとってメリットの大きい制度です。

2. Q.2「2025年7月末で保険証の有効期限が切れる?」

2024年12月2日以降、後期高齢者医療制度の紙の保険証は新たに発行されなくなりました。

再発行も同じく中止となっています。

また、すでに発行されている紙の保険証についても、2025年7月末から順次有効期限を迎えます。

そのため、2025年8月以降に紙の保険証を持って病院を受診しても使えない場合があります。

8月以降は、マイナンバーカードに保険証の機能を付けたマイナ保険証の利用が基本です。

医療機関では専用の機器にマイナ保険証をかざすことで、保険の資格確認や薬の情報などがスムーズに確認できるようになります。