5. シニア世代が社会保険料の負担を抑えるには

シニア世代が社会保険料の負担を抑えるには、以下の制度を活用しましょう。

- 保険料の軽減措置

- 親族の扶養

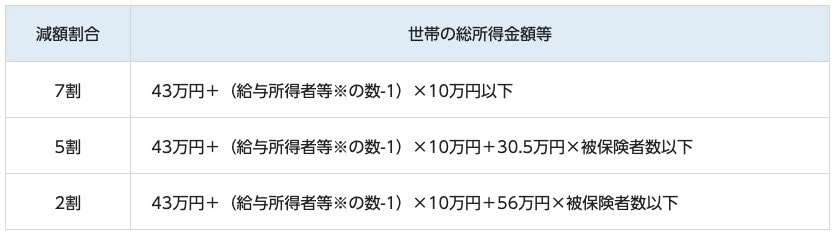

社会保険料は、所得が一定額以下の場合に軽減されます。軽減割合は2割、5割、7割で、所得額に応じて軽減割合は変わります。

たとえば、国民健康保険であれば、保険料が軽減される所得は以下のとおりです。

- 7割減額:43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円以下

- 5割減額:43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円+30万5000円×被保険者数以下

- 2割減額:43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円+56万円×被保険者数以下

軽減を受けるのであれば、正しく減額判定が受けられるように、世帯全員の所得税または住民税の申告をしてください。

また、子どもや孫が働いており、自身が65〜74歳なのであれば、扶養に入ることで自身の国民健康保険料の負担が0円になります。国民健康保険料は介護保険料よりも平均月額が高いケースがあるため、負担がなくなれば家計にも好影響です。

ただし、扶養する親族の社会保険料負担が増えるため、よく相談して決めるようにしてください。

6. まとめ

高齢になっても、社会保険料は納め続けなければなりません。年金から約1万3000円(平均)が差し引かれるため、家計への影響は決して小さくないでしょう。

軽減措置の活用や扶養の検討などにより、社会保険料を抑える工夫をしてみるとよいでしょう。また、自身の年金額・社会保険料の金額を正しく把握し、支出改善に努めるのも重要です。

参考資料

- 厚生労働省「第9期計画期間における介護保険の第1号保険料について」

- 新宿区「令和7年度 国民健康保険料 概算早見表(給与/年金のみの場合)」

- 厚生労働省「後期高齢者医療制度の令和6・7年度の保険料率について」

- 港区「国民健康保険の保険料」

石上 ユウキ