7月30日にロシアのカムチャツカ半島東方沖で発生した地震。この影響で、北海道から沖縄までの日本の広い範囲で津波警報や津波注意報が発表され、実際に津波が観測された地域もありました。

突然のことで戸惑った方も多かったのではないでしょうか。津波警報・注意報は地震発生から1日以上たった7月31日午後4時半にすべて解除されましたが、いつ私たちの日常を一変させるかわからないのが地震です。

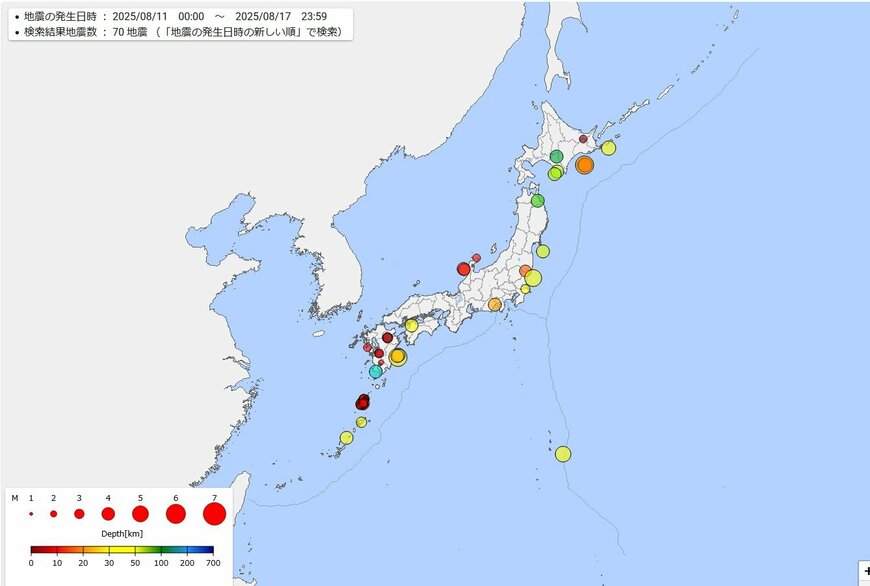

気象庁の震度データベースを見ても、日本列島は非常に多くの地震が発生していることがわかります。期間を区切っても、北海道から九州・沖縄にかけて、そして太平洋沖や日本海側など、実に様々な場所で地震が起きていることが見て取れますね。今回は、この事実を踏まえ、地震の基礎的な知識と地震保険の基本について解説します。

1. 震度で変わる体感「どのくらいで人は気づく?」

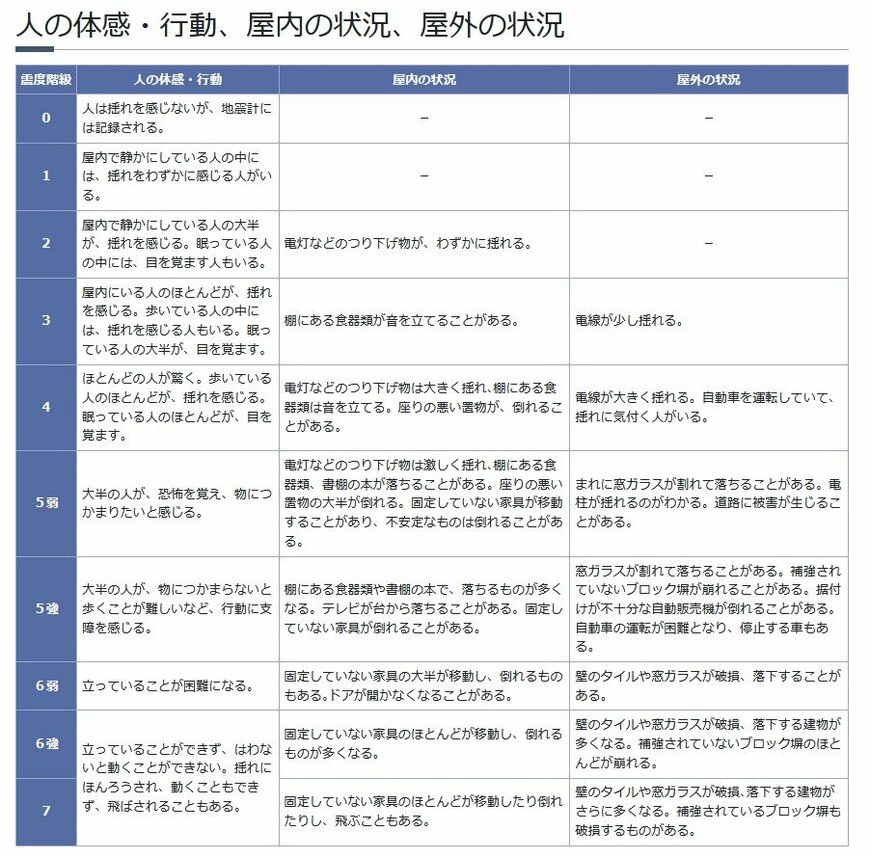

地震のニュースでもよく目にする「震度◯」という言葉。地震の揺れは「震度1」から感じはじめるといい、静かな場所ではわずかな揺れでも気づくことがあります。また「震度4」では多くの人が驚くくらいの気づきがあり、歩行中でも揺れをはっきり感じます。さらに「震度5」を超えると恐怖を感じて身を守る行動をとる人が増え、「震度6」以上では立っていることが難しいほどの強い揺れになります。

屋内は棚の物が落下したり家具が転倒、屋外でもブロック塀の倒壊や看板・ガラスなどの落下物の被害が起きる可能性があります。

自然災害の多い日本では、地震は決して他人事ではありません。ひとたび地震が起きれば、屋内では棚から物が落ちたり家具が転倒したりする可能性がありますし、屋外ではブロック塀が倒れたり看板や窓ガラスが落下したりする危険も考えられます。

こうした被害に備えるためには、万が一に備える地震保険の補償内容をあらかじめ知っておくことが大切です。

では、地震によって損害が生じたとき、地震保険では具体的にどのようなものが補償されるのでしょうか? その対象や補償の範囲を見ていきましょう。