帝国データバンク「「食品主要195社」価格改定動向調査 ― 2025年7月」によれば、2025年7月の値上げは飲食料品で2105品目。年間では2年ぶりに2万品目超えの値上げが判明する見通しとのことです。

物価が上がるとともに収入も上がればよいですが、なかなかそうもいかないもの。物価高への対策としては収入アップも一つですが、家計を見直したり、貯蓄の方法を考えたりなどといった工夫もしたいところでしょう。

では、みなさんどれくらい貯蓄を保有しているのでしょうか。今回は40~70歳代に視点をあてて、各年代の貯蓄額の平均・中央値や貯蓄ゼロの割合などをみていきます。

1. 長引く物価高「生活苦しい」世帯は2年連続で6割近く

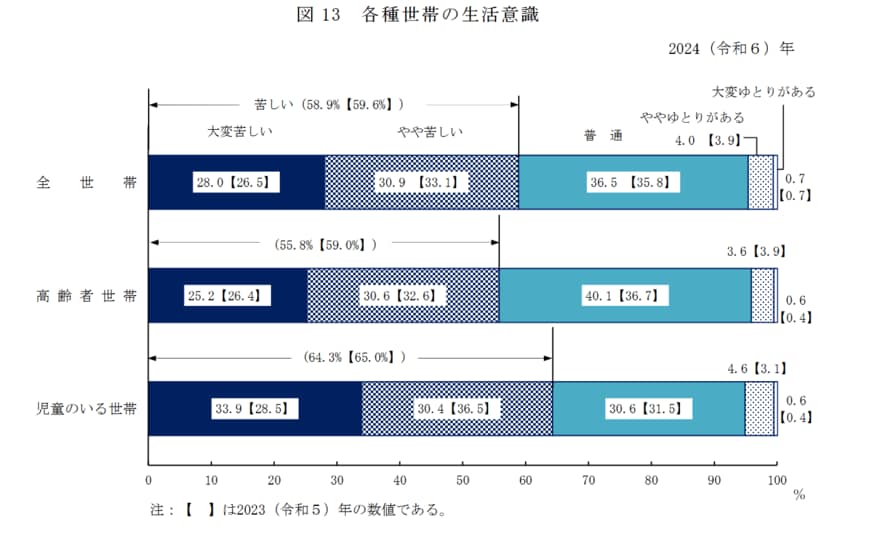

まずは生活意識について、厚生労働省「2024(令和6)年 国民生活基礎調査の概況」より確認しましょう。

1.1 全世帯の生活意識

- 大変苦しい:28.0%

- やや苦しい:30.9%

- 普通:36.5%

- ややゆとりがある:4.0%

- 大変ゆとりがある:0.7%

日本で生活意識を普通と答えている人は「36.5%」。

次に多いのが「やや苦しい」で30.9%にものぼります。「やや苦しい」と「大変苦しい」を合計した「苦しい」は58.9%でした。

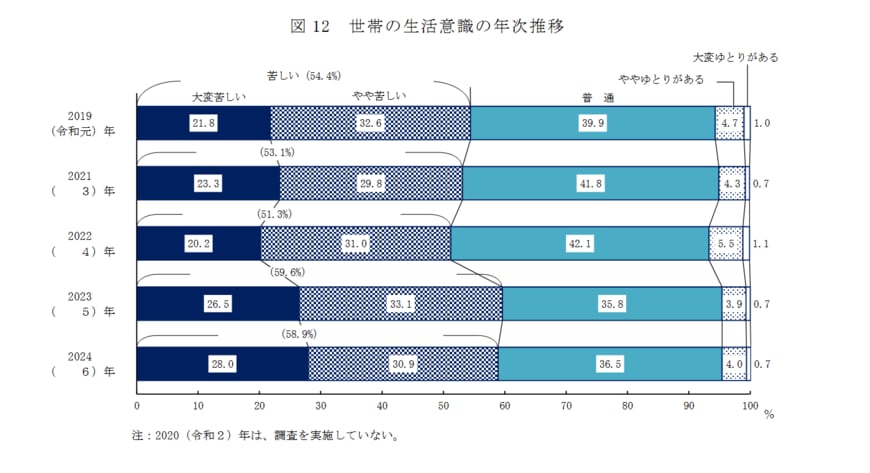

2019年~2024年の「苦しい」の推移も見てみましょう。

1.2 生活意識「苦しい」の割合 ※「やや苦しい」と「大変苦しい」を合計

- 2019年:54.4%

- 2021年:53.1%

- 2022年:51.3%

- 2023年:59.6%

- 2024年:58.9%

※2020年は調査結果なし

2022年までは50%台前半でしたが、2023年、2024年と2年連続で「苦しい」割合は6割近くとなっています。物価高が長引き、生活の苦しさを感じている世帯が増えていると考えられるでしょう。