4. 【年金の繰上げ・繰下げ】受給開始年齢ごとの累計年金受給額は?《一覧表》

一般的な老齢年金の受給スタート年齢は65歳ですが、この時期は繰上げ・繰下げ受給の制度を活用することで「60歳~75歳」の間で調整ができます。

-

60歳~64歳で減額された年金を受け取る「繰上げ受給」

-

減額率:繰り上げた月数×0.4%(最大24%)

-

-

66歳~75歳で増額された年金を受け取る「繰下げ受給」

-

増額率:繰り下げた月数×0.7%(最大84%)

-

厚生年金(国民年金部分を含む)の平均月額は14万6429円。

今回は本来の年金額が「15万円」だった場合を想定し、受給開始年齢が「60歳・65歳・70歳・75歳・80歳・85歳・90歳」だった場合の累計年金受給額を見ていきます。

4.1 60歳・65歳・70歳・75歳・80歳・85歳・90歳《各年齢での累計受給額》

70歳・75歳時点での累計受給額は繰上げ受給が有利ですが、80歳では65歳からの受給、85歳以降は繰下げ受給が最も多くなっていきます。

一度決まった繰上げ・繰下げの減額率・増額率は生涯変わりません。繰上げ受給を選択した場合、65歳以降も減額された年金額が続く点を心得ておく必要があるでしょう。

また、繰下げ受給で年金額を増やした結果、税金や社会保険料の負担が増える可能性があるのも意外な盲点かもしれません。

資産状況や健康状態と相談しながら、自分にとって最適な受給開始タイミングを検討しましょう。

※特別支給の老齢厚生年金には繰下げ受給の制度はありません。

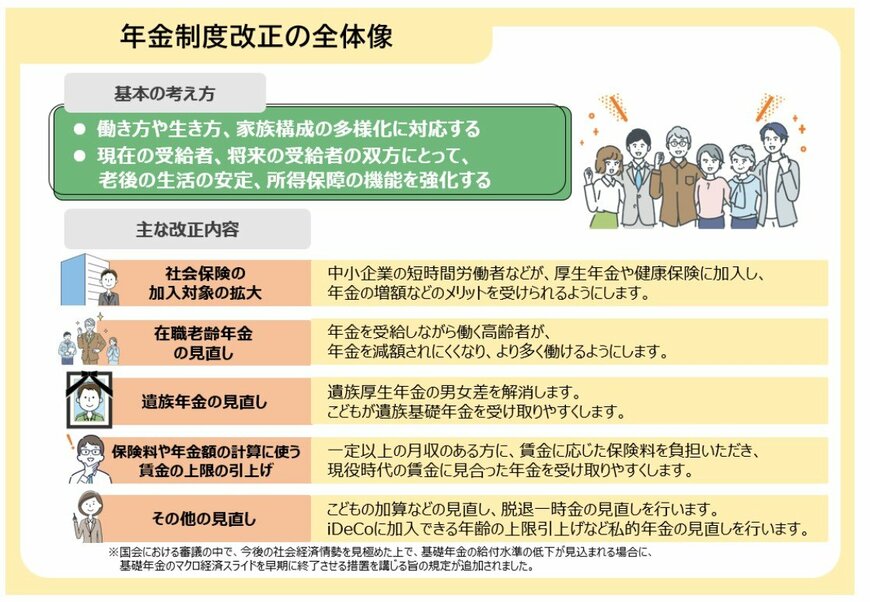

5. 2025年6月13日「年金制度改正法」成立へ!年金制度、どう変わる?

公的年金は5年に1度見直しが行われます。年金財政検証といって、いまの制度が適切か、社会経済の見通しを踏まえてこのままで良いのか、などをチェックするのです。

その結果を受けて、より適切な制度となるよう制度改正が行われます。

そして、2025年6月13日、「社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律案」が参議院本会議で可決され、法律として成立しました。

今回の主な改正内容は次のとおり。

5.1 社会保険の加入対象の拡大

- 中小企業において短時間で働く人などが、厚生年金や健康保険に加入し、年金増額などのメリットを受けられるようにする

5.2 在職老齢年金の見直し

- 年金を受け取りながら働くシニアが、年金を減額されにくくなり、より多く働けるようにする

5.3 遺族年金の見直し

- 遺族年金の男女差を解消。子どもが遺族基礎年金を受給しやすくする

5.4 保険料や年金額の計算に使う賃金の上限の引き上げ

- 月収が一定以上となる人が、賃金に応じた年金保険料を負担し、現役時代の賃金に見合った年金を受給しやすくする

5.5 その他の見直し

- 子どもの加算などの見直し、脱退一時金の見直し

- 私的年金の見直し:iDeCo(イデコ:個人型確定拠出年金)加入年齢の上限引き上げなど

上記のように、改正内容は多岐にわたります。

日本では少子化が急速に進んでおり、現役世代が高齢者を支える仕組みである公的年金制度においても、大きな課題となっています。

今後も、社会や経済の動向を踏まえながら、制度の見直しや改正が進められていくと考えられます。

6. 長い老後を安心して過ごすために…

この記事では、高齢者世帯の意識調査と、平均年金月額をご紹介しました。

調査やデータからも明らかなように、老後の生活を公的年金だけでまかなうのは容易ではなく、年金以外の資産をどう備えるかが非常に重要なテーマとなっています。

そのため、現役世代のうちから、将来に備えて少しずつでも資産形成を始めておくことが大切です。

預貯金や個人年金保険といった従来の方法に加え、NISAやiDeCo(確定拠出年金)などの税制優遇制度を活用することで、より効率的に資産を増やすことができます。

長い老後を安心して過ごすためには、「年金+アルファ」の備えが欠かせません。自分に合った方法で、無理のない範囲から老後資金の準備を始めてみてはいかがでしょうか。

参考資料

- 厚生労働省「2024(令和6)年 国民生活基礎調査の概況」

- 厚生労働省「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」

- 厚生労働省「令和7年度の年金額改定についてお知らせします」

- 厚生労働省「令和6年度の年金額改定についてお知らせします」

- 日本年金機構「年金の繰上げ受給」

- 日本年金機構「年金の繰下げ受給」

- カシオ計算機「keisan 生活や実務に役立つ計算サイト」

- 厚生労働省「年金制度改正法が成立しました」

和田 直子