日本では「国民皆保険制度」により、すべての国民がいずれかの公的医療保険制度に加入することが義務付けられています。

75歳以上や一定の障害の状態にある65歳から74歳までの方は、「後期高齢者医療制度」に加入することになります。

後期高齢者医療制度の加入者のうち、一定以上の所得がある方は医療機関の窓口で支払う自己負担割合が2割になりますが、2025年9月末までは配慮措置がとられています。

しかし、2025年10月からは配慮措置が終了するため、残りわずかという状況です。

そこで本記事では、後期高齢者医療制度の概要についておさらいするとともに、2割負担になる方の条件や年金収入の目安を確認していきます。

1. 「後期高齢者医療制度」とは?

後期高齢者医療制度の加入対象者や、医療機関の窓口で支払う自己負担割合について確認していきましょう。

1.1 後期高齢者医療制度の「加入対象者」は?

後期高齢者医療制度の加入対象となるのは、以下に該当する方です。

- 75歳以上の方

- 65歳から74歳までの方で一定の障害の状態にあると認定を受けた方

75歳になると、それまで加入していた国民健康保険や健康保険、共済組合などから、後期高齢者医療制度へ自動的に加入する仕組みとなっています。

保険料は、「均等割」と「所得割」から構成されており、都道府県単位の広域連合によって異なります。

1.2 後期高齢者医療制度「自己負担割合」は所得に応じて1~3割

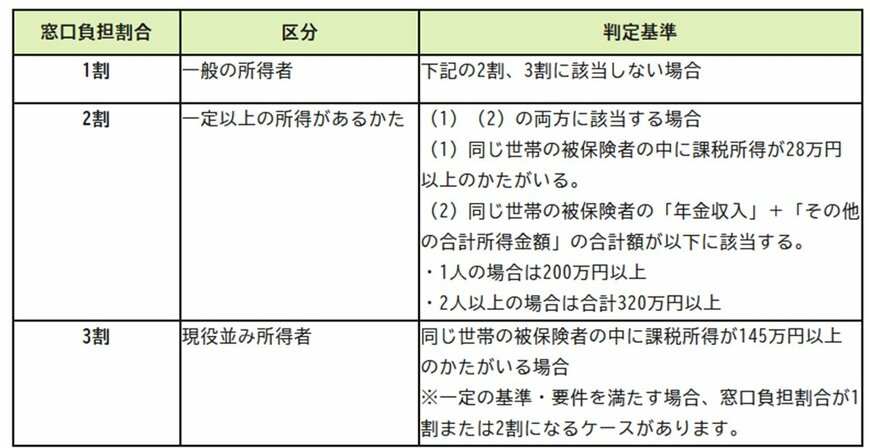

後期高齢者医療制度に加入している方が、医療機関の窓口で支払う自己負担割合は、所得に応じて「1割」「2割」「3割のいずれかになります。

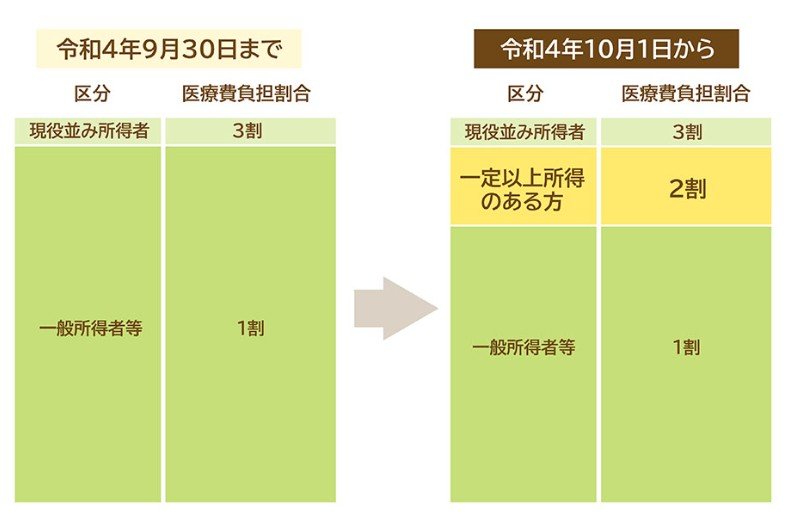

原則として、一般的な所得の方や低所得者は1割、現役並み所得の方は3割負担です。

しかし、2022年10月1日より、一定以上の所得がある方は、負担割合が2割へと引き上げられています。

後期高齢者医療制度「自己負担割合」

- 現役並み所得者:3割

- 一定以上所得のある方:2割

- 一般所得者等:1割

厚生労働省の推計では、後期高齢者医療制度に加入している方のうち、およそ2割にあたる約370万人が、医療費の窓口負担が2割になるとされています。

では、2割負担となるのはどのような方なのか、次章で詳しく解説していきます。