9. 「扶養から、はずれるときはどうする?」第3号被保険者から第1号被保険者への変更

会社員や公務員(第2号被保険者)の配偶者として扶養されていた人(第3号被保険者)が、以下の理由で扶養から外れるとご自身の国民年金の被保険者区分が変わります。

9.1 第3号被保険者が「扶養から外れる」ケースとは

- 配偶者(第2号被保険者)が勤め先を退職したとき

- 配偶者(第2号被保険者)が65歳を超えたとき

- 配偶者(第2号被保険者)が亡くなったとき

- 配偶者(第2号被保険者)と離婚したとき

- 第3号被保険者である主婦・主夫の収入が増え、配偶者の被扶養者から外れたとき

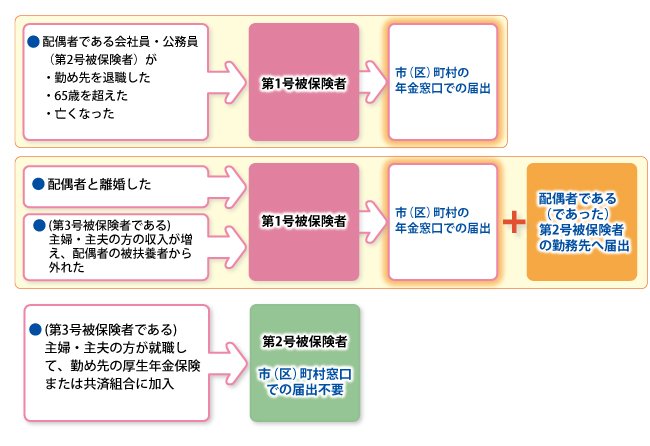

9.2 第3号被保険者が「扶養から外れる」手続きをケースごとに整理

第1号被保険者となる場合

- お住まいの市区町村の窓口で、第3号被保険者から第1号被保険者への切り替え手続きが必要です(※)。

- ご自身で国民年金保険料を納付します。

※「配偶者と離婚した」「収入増により配偶者の被扶養者から外れた」場合は、市区町村の窓口と、第2号被保険者の勤務先への届け出が必要です。

第2号被保険者となる場合

- 勤務先を通じて厚生年金への加入手続きをする

-

勤務先と折半して、給与からの天引きで年金保険料を納付する

第3号被保険者だった期間は、年金保険料の自己負担の必要はありませんが、将来の年金額にしっかりと反映されます。

一方、扶養から外れると国民年金保険料を自分で納める「第1号被保険者」、もしくは厚生年金へ加入して働く「第2号被保険者」となるのが原則です。

その後の働き方や過ごし方によって、加入する年金は異なります。扶養を外れた際は必要な手続きを速やかにおこないましょう。

10. 収入が変われば暮らしも変わる…年金生活で「生活が一変」する理由

今回は年金制度の仕組みのおさらいから、国民年金と厚生年金の違い、令和シニアが受け取っている年金受給額など年金について詳しく解説しました。厚生労働省年金局の資料によると、いまの令和シニアが受け取っている平均年金受給額は14万6429円です。(※国民年金を含む)この金額を聞くと、おそらく多くの現役世代の方が「今より収入がだいぶ下がるな」と不安を感じるのではないでしょうか。老後は現役時代と比べて、住宅ローンの支払いや子どもの教育費の負担もないため生活コストは下がるとは言いますが、それでも月に15万円弱の収入で生活を支えるのは、いまの物価高の時代厳しいものでしょう。そのため、高齢者の中には定年後も働き続けて年金を繰り下げて少しでも年金額を増やそうという方もいらっしゃいます。

また、現役世代の方でも20代や30代と早いうちから老後に備えて少しずつ毎月貯金をしたり、iDeCoやNISAで資産運用しながら老後資金の準備を始めている方もいらっしゃいます。本記事を読んで老後に対して何かしら不安を感じた方は、少しずつでいいので安心できる老後を迎えるための準備を始めていきましょう。

参考資料

- 日本年金機構「公的年金制度の種類と加入する制度」

- 日本年金機構 年金用語集「た行 特定事業所」

- 日本年金機構「厚生年金の保険料」

- 厚生労働省「令和7年度の年金額改定についてお知らせします」

- 厚生労働省年金局「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」

- 政府広報オンライン「年金の手続。国民年金の第3号被保険者のかたへ。」

- 日本年金機構「国民年金の第3号被保険者制度のご説明」

- 厚生労働省「年金制度改正法が成立しました」

鶴田 綾