75歳になると後期高齢者医療保険に移行し、原則として医療費の自己負担割合が1割になります。

医療費が1割で済めば生活費への影響を最小限にできるため、年金生活をしている高齢者にとってはありがたい制度といえます。

しかし、2022年10月から、一定の所得に該当する高齢者は1割負担から2割負担へと引き上げられました。

当面の間は、「配慮措置」を取ることで1ヵ月の負担増が軽減されていましたが、その措置は2025年9月末日で終了します。

本記事では、医療費負担が2割になるのはどのような方なのか、また、医療費の負担を軽減できる高額療養費医療制度とはどういった制度なのかについて解説します。

1. 後期高齢者医療の窓口負担割合|2割負担の軽減措置は9月30日で終了

2022年(令和4年)10月1日から後期高齢者医療の窓口負担割合の見直しが行われ、一定以上の所得がある後期高齢者の医療費の窓口負担割合が、1割から2割に引き上げられました。

しかし、対象となる方の負担が急に増加することを考慮し、2025年9月30日までの3年間は、1ヵ月の負担増を3000円までに抑える配慮措置が取られています。

そして10月1日からは、配慮措置が終了し2割負担へと移行する予定です。

では、配慮措置はどのように適用されているのか、具体例で確認しましょう。

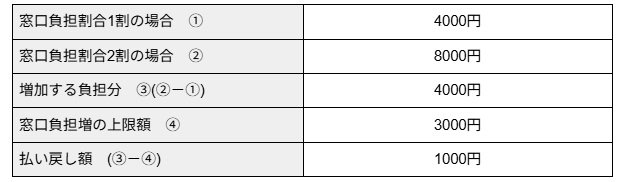

例えば、1カ月にかかる医療費が4万円の場合、窓口負担が1割だったときの自己負担は4000円です。

2割負担になることで、これまでの2倍となる8000円を負担する必要があり、これまでより4000円多く支払わなければなりません。

しかし、1カ月の負担増を3000円に抑える配慮措置が取られるため、1000円(4000円-3000円)が後日払い戻されます。

後期高齢者医療の窓口負担割合「配慮措置が適用される場合の計算方法」例:1カ月の外来医療費全体額が4万円の場合1/4

出所:厚生労働省「後期高齢者医療の窓口負担割合の見直しについて(お知らせ)」 をもとに筆者作成

このような仕組みで、新たに2割負担になる方の負担を軽減しています。

しかし、配慮措置が終了すると2割負担が適用され、単純にこれまでと比べ自己負担額が2倍になります。

疾患を複数抱えている方や、持病があり定期的な受診が必要な方にとっては、毎月の医療費が高額になると考えられます。