2025年度の年金額は1.9%の増額改定となっています。物価高が続く中、年金で暮らす方にとっては朗報ともいえる内容です。

新聞やニュースでも「物価上昇」がたびたび話題にのぼる今、年金が引き上げられるのは安心材料のひとつとなるでしょう。

とはいえ、手放しで喜べない側面があるのも事実です。年金額の引き上げにはメリットもありますが、その裏には注意しておきたい点や誤解されがちな部分もあります。

この記事では、年金が増額された背景とその影響について、少し掘り下げて解説します。さらに後半では、シニア世代の平均的な年金受給額についても紹介していきます。

1. 【2025年度】厚生年金・国民年金は1.9%増額も実質的には「目減り」の現状

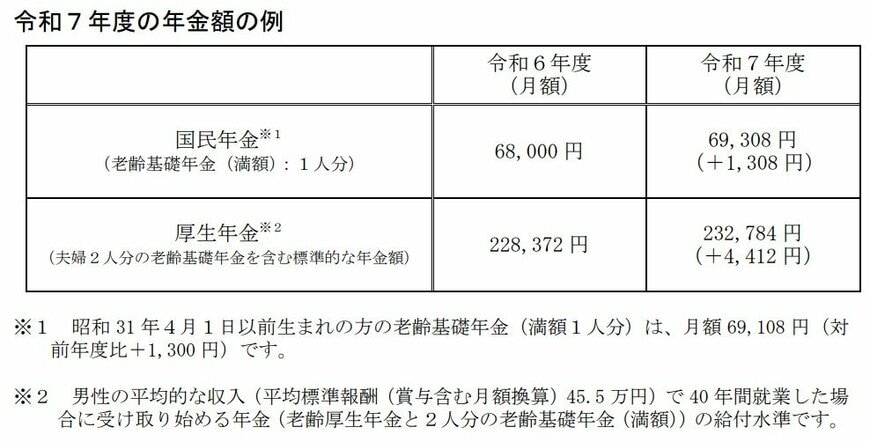

公的年金は、賃金や物価の動向を踏まえて毎年度見直される仕組みで、2025年度(令和7年度)の年金額は、前年度比で1.9%引き上げとなりました。

たとえば、国民年金(老齢基礎年金)の満額は、2024年度の月額6万8000円から、2025年度は6万9308円へと増額されました。

3年連続のプラス改定という点は一見朗報に思えますが、「マクロ経済スライド(※)」の適用により、物価の上昇率を下回る引き上げ幅となっており、実質的には年金の価値は目減りしています。

つまり、最近の物価上昇に対して年金額の増加が追いついていないというのが実情です。

※マクロ経済スライドとは:「公的年金被保険者(年金保険料を払う現役世代の数)の変動」と「平均余命の伸び」に基づいて設定される「スライド調整率」を用いて、その分を賃金と物価の変動がプラスとなる場合に改定率から控除するしくみ