2025年も終盤に差し掛かり、年末調整やふるさと納税など、お金について考える機会が増える季節になりました。

特に40歳代、50歳代の方々にとっては、ご自身の老後資金について改めて考える良いタイミングかもしれません。

老後の生活を支える大きな柱となるのが公的年金ですが、その仕組みは複雑で、将来いくら受け取れるのか、年金だけで生活していけるのか、といった不安を感じる方も少なくないでしょう。

この記事では、日本の公的年金制度の基本的な仕組みから、2025年度の最新の年金額、そして実際の受給額にはどのくらいの個人差があるのかを、具体的なデータをもとに詳しく解説します。

ご自身の将来の生活をイメージし、今後の資産形成を考える上での参考にしていただければ幸いです。

1. 日本の公的年金は「2階建て構造」!その仕組みとは?

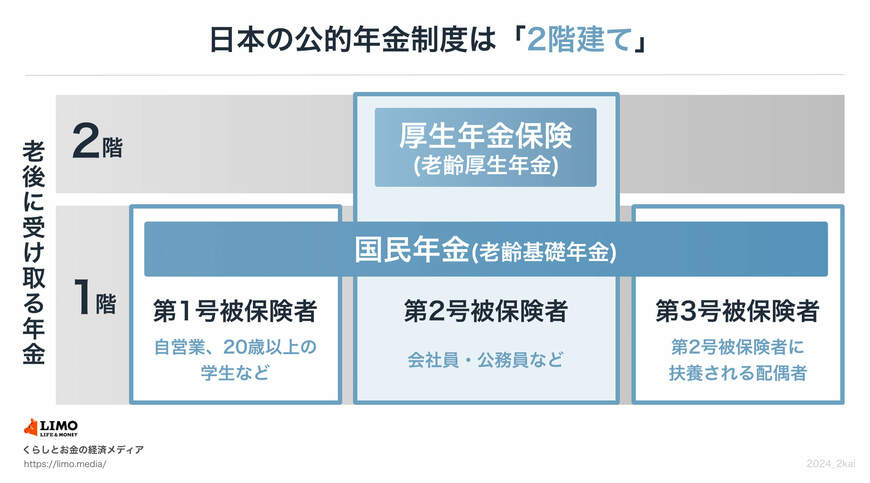

日本の公的年金制度は、国民年金と厚生年金の2種類で成り立っており、その構造から「2階建て」と呼ばれています。

1.1 1階部分にあたる「国民年金(基礎年金)」の概要

国民年金は、原則として日本国内に住む20歳以上60歳未満のすべての人が加入する制度です。

年金保険料は全国で一律となっており、毎年度見直しが行われます。保険料を40年間すべて納付すると、65歳から満額の老齢基礎年金を受け取ることが可能です。

※1 2025年度の国民年金保険料は月額1万7510円です。

※2 2025年度の国民年金(老齢基礎年金)の満額は月額6万9308円です。

1.2 2階部分を構成する「厚生年金」とは

厚生年金は、会社員や公務員などが国民年金に上乗せして加入する制度です。また、特定適用事業所で働くパートタイマーなど、一定の条件を満たした方も加入対象となります。

- 年金保険料:給与や賞与の額に応じて決まりますが、上限が設定されています。

- 老後の受給額:加入期間や納めた保険料の総額によって一人ひとり異なります。

※3 特定適用事業所とは、厚生年金保険の被保険者数が常時51人以上となる企業などを指します。

※4 厚生年金の保険料は、標準報酬月額(上限65万円)と標準賞与額(上限150万円)に保険料率を乗じて計算されます。

このように、日本の公的年金は1階部分の「国民年金」と2階部分の「厚生年金」で構成されていますが、加入対象者や保険料の決定方法、将来支給される年金額には大きな違いがあります。