3. 【貯蓄の世帯差】50歳代「貯蓄2000万円超」二人以上世帯はどれくらい?

貯蓄額の世帯差についても見てみましょう。

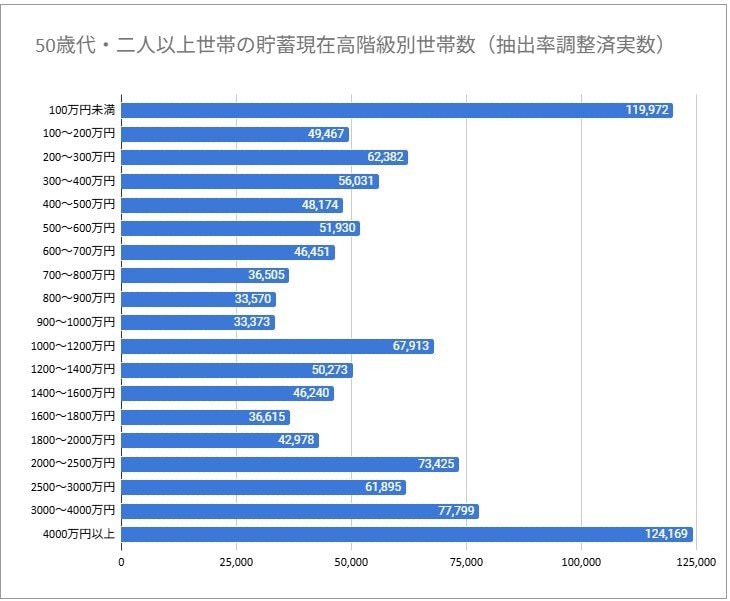

3.1 50代の貯蓄現在高階級における世帯数(抽出率調整済実数)

- 100万円未満:11万9972世帯(10.72%)

- 100~200万円未満:4万9467世帯(4.42%)

- 200~300万円未満:6万2382世帯(5.57%)

- 300~400万円未満:5万6031世帯(5.01%)

- 400~500万円未満:4万8174世帯(4.30%)

- 500~600万円未満:5万1930世帯(4.64%)

- 600~700万円未満:4万6451世帯(4.15%)

- 700~800万円未満:3万6505世帯(3.26%)

- 800~900万円未満:3万3570世帯(3.00%)

- 900~1000万円未満:3万3373世帯(2.98%)

- 1000~1200万円未満:6万7913世帯(6.07%)

- 1200~1400万円未満:5万273世帯(4.49%)

- 1400~1600万円未満:4万6240世帯(4.13%)

- 1600~1800万円未満:3万6615世帯(3.27%)

- 1800~2000万円未満:4万2978世帯(3.84%)

- 2000~2500万円未満:7万3425世帯(6.56%)

- 2500~3000万円未満:6万1895世帯(5.53%)

- 3000~4000万円未満:7万7799世帯(6.95%)

- 4000万円以上:12万4169世帯(11.09%)

総世帯数:111万9162世帯

50歳代世帯の貯蓄額は二極化が進んでおり、100万円未満と4000万円以上の世帯がそれぞれ約1割(約12万世帯)を占めています。

かつて話題となった「老後2000万円問題」で示された2000万円以上の貯蓄を達成している世帯は33万7288世帯と、全体の30.13%にのぼります。

その一方で、一方で貯蓄500万円未満の世帯は33万6026世帯(30.02%)存在しており、貯蓄格差が顕著です。

4. まとめにかえて

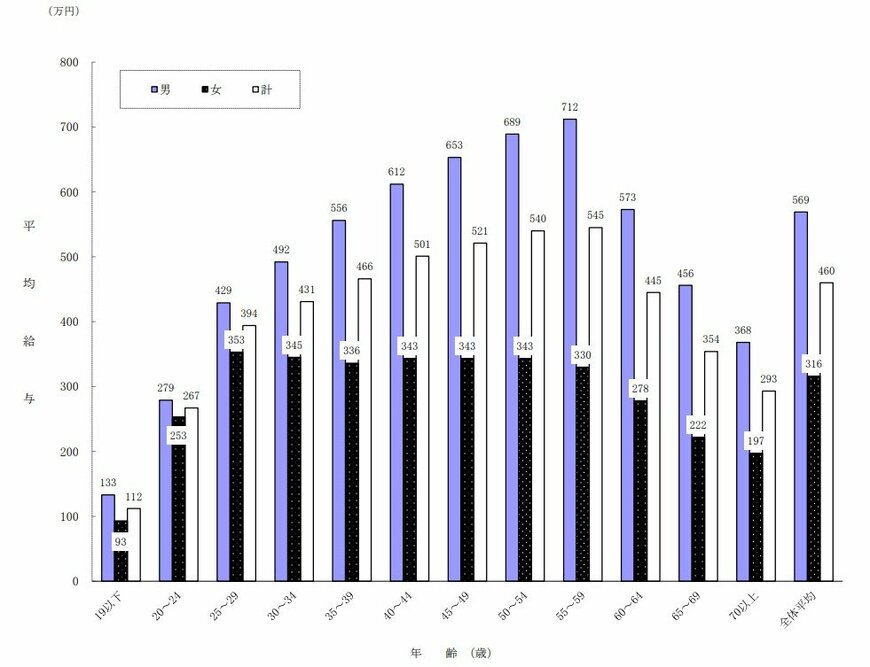

今回は最新の家計調査をもとに、50歳代の貯蓄事情を見てきました。サラリーマンであれば、年収のピークを迎える人が多い(※)時期であると同時に、還暦以降の仕事や暮らしについて考える機会が増える時期でもあります。

住宅ローンの有無や、定年退職金がどの程度見込めるかには個人差がありますが、老後資金の準備がまったく必要ないという世帯は少ないでしょう。

前述の統計結果を見ると、50歳代の平均貯蓄額は1798万円でしたが、負債が残っていたり、貯蓄額が100万円未満となる世帯もあります。

50歳代以降は、健康上の理由で生命保険に入ることが難しくなる人も増えるなど、資産運用・形成の方法が限られてくる可能性も出てくるでしょう。

日ごろの家計管理の方法を見直してみる、定年退職以降の就労についても考えてみるなど、迫りくる老後への準備を具体的に進めていく必要がある時期とも言えそうです。

4.1 ※関連データ※年齢階層別の平均給与(サラリーマンなら50歳代がピーク)

国税庁「令和5年分 民間給与実態統計調査」における、40歳~69歳の「1年を通じて勤務した給与所得者の1人当たりの平均給与」は以下の通りです。

- 40~44歳:501万円(男性612万円・女性343万円)

- 45~49歳:521万円(男性653万円・女性343万円)

- 50~54歳:540万円(男性689万円・女性343万円)

- 55~59歳:545万円(男性712万円・女性330万円)

- 60~64歳:445万円(男性573万円・女性278万円)

- 65~69歳:354万円(男性456万円・女性222万円)

参考資料

- 総務省統計局「家計調査報告 貯蓄・負債編 2024年(令和6年)平均結果の概要(二人以上の世帯)」

- 国税庁「令和5年分 民間給与実態統計調査」

- 総務省「家計調査報告」[貯蓄・負債編]Ⅱ用語の説明

- 総務省統計局「19A-Q04 1世帯当たりの年間収入」

5.1 【ご参考】貯蓄とは

総務省の「家計調査報告」[貯蓄・負債編]Ⅱ用語の説明によるとゆうちょ銀行,郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構,銀行及びその他の金融機関(普通銀行等)への預貯金,生命保険及び積立型損害保険の掛金(加入してからの掛金の払込総額)並びに株式,債券,投資信託,金銭信託などの有価証券(株式及び投資信託については調査時点の時価,債券及び貸付信託・金銭信託については額面)といった金融機関への貯蓄と,社内預金,勤め先の共済組合などの金融機関外への貯蓄の合計を指します。

なお、貯蓄は世帯全体の貯蓄であり,また個人営業世帯などの貯蓄には家計用のほか事業用も含まれます。

5.2 【ご参考】年間収入とは

総務省統計局の「家計調査」における「年間収入」とは、世帯全体の過去1年間の収入(税込み収入)です。以下1~6の収入の合計金額となっています。

- 勤め先収入(定期収入、賞与等)

- 営業年間利益(原材料費、人件費、営業上の諸経費等を除く。)

- 内職年間収入(材料費等を除く。)

- 公的年金・恩給、農林漁業収入(農機具等の材料費、営業上の諸経費等を除く。)

- その他の年間収入(預貯金利子、仕送り金、家賃収入等)

- 現物消費の見積り額

吉沢 良子