2.2 遺族厚生年金

遺族厚生年金も、亡くなった方と遺族が一定の要件を満たした場合に支給されるものです。

【亡くなった方の要件】

亡くなった方が、以下のいずれかを満たしている必要があります。

- 厚生年金保険の被保険者である

- 厚生年金加入期間に初診日がある病気やけがが原因で初診日から5年以内に死亡した

- 1級・2級の障害厚生年金を受給している

- 老齢厚生年金の受給権者である

- 老齢厚生年金の受給資格を満たしている

【遺族の要件】

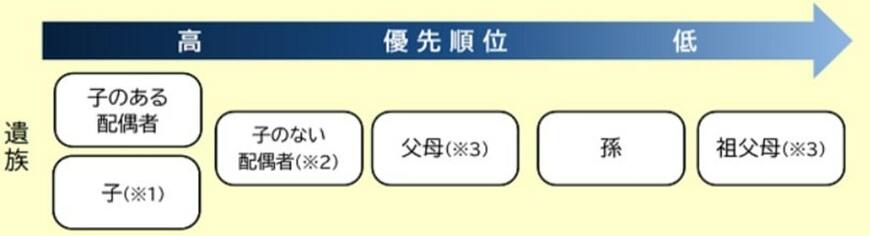

亡くなった方に生計を維持されていた以下の遺族のうち、優先順位の高い方が受け取れます。なお、遺族基礎年金を受給できる場合は併給可能です。

- 子どものいる配偶者

- 子ども(18歳になった年度の3月31日までの子、障害がある場合は20歳未満)

- 子どものいない配偶者※1

- 父母※2

- 孫(子どもの年齢条件と同じ)

- 祖父母※2

※1 子どものいない30歳未満の妻は5年間のみ受給可能。子どものいない夫は、55歳以上に限り受給できるが受給開始は60歳から

※2 55歳以上に限り受給できるが受給開始は60歳から

受給できる金額は、亡くなった方の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3の金額です。報酬比例部分とは、老齢厚生年金・障害厚生年金・遺族厚生年金の給付の際に計算の基礎となるもので、これまでの年収や加入期間などに応じて決まります。

2.3 死亡一時金

死亡一時金は、死亡日の前日において国民年金の第1号被保険者として保険料を3年(36ヵ月)以上納めた方が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けずに亡くなった場合に生計を一にしていた遺族に支給される一時金です。

支給されるのは以下の遺族のうち、優先順位の高い順となります。

- 配偶者

- 子ども

- 父母

- 孫

- 祖父母

- 兄弟姉妹

受給できる金額は、保険料納付月数に応じて12万円〜32万円で、付加保険料の納付月数が36ヵ月以上ある場合は8500円が加算されます。

ただし死亡一時金は、遺族基礎年金を受給できる場合は支給されず、また、寡婦年金を受けられる場合はいずれか一方を選択しなければなりません。

2.4 寡婦年金

寡婦年金は、死亡日の前日において国民年金の第1号被保険者として10年以上保険料を納めた夫が亡くなったときに、一定の要件を満たした妻に支給される年金です。

対象となる妻は、死亡当時に夫に生計を維持されており、継続して10年以上婚姻関係にあった方です。なお、事実上の婚姻関係にあった方も含まれます。

支給期間は、妻が60歳から65歳になるまでの間で、年金額は老齢基礎年金額の4分の3の金額となります。

ただし、夫が老齢基礎年金や障害基礎年金を受けていた場合は支給されません。

3. まとめにかえて

厚生年金や国民年金を受給せずに亡くなった場合、一定の要件を満たしていれば配偶者や子どもなどが、遺族年金や死亡一時金などを受給できます。

ただし、要件が細かく決められているため、受給できないケースもあるでしょう。

遺族が公的年金から年金等を受け取れなくても、その後の生活に困らないように、生命保険や貯蓄、投資信託などで資産形成をしておく必要があります。

参考資料

- 厚生労働省年金局「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」

- 日本年金機構「遺族基礎年金(受給要件・対象者・年金額)」

- 日本年金機構「遺族厚生年金(受給要件・対象者・年金額)」

- 日本年金機構「死亡一時金」

- 日本年金機構「寡婦年金」

木内 菜穂子