4. まずは自分の年金見込額を把握しよう

今回は、今のシニア女性がどの程度の公的年金を受け取れているか、厚生労働省の一次資料をもとに眺めてきました。

賃金や物価の変動に応じて、公的年金の金額は年度ごとに見直しがおこなわれます。今の年金水準がこの先もずっと続くとは限りません。

とはいえ、いま現在の年金事情を知ることは、老後に向けたマネープランを具体的に立てる際のヒントとなるでしょう。

とくに情勢はライフステージの変化に伴い、働き方や年金加入状況が多様化する傾向があります。正確な年金見込み額を把握するためには、「ねんきんネット」や「ねんきん定期便」で、ご自身の年金記録を確認しておくことが大切です。

老後資金の準備の第一歩は、「自分が将来年金をいくら受け取れるか」を把握することからスタートします。

新年度が始まる4月は、お金や暮らし周りを整頓する良いタイミングです。この機会に「わたしの将来の年金」について考えてみましょう。

今の働き方や収入は、遠い将来の年金額を左右することを意識しつつ、年金を増やす工夫(※後述)についても知っておけたらよいですね。

5. ※ご参考《年金を増やす工夫2選》2年でモトが取れる「付加年金制度」&最大84%増額の「繰下げ受給」

年金額そのものを上げる工夫は、いくつかあります。

まず、国民年金の未納期間がある場合は「追納」をおこなうことで、老後の受給額を満額に近づけることが可能です。

また厚生年金に加入して働いている場合は、年収を上げることが将来の年金額アップに繋がります。また厚生年金の場合は「加入期間」も老後の年金額を決める要素となる点も知っておきましょう。

ただし、国民年金には「満額」が設定されています。また厚生年金にも上限額があるうえ、年収を上げると言っても限界があるでしょう。

そこで今回は、「付加保険料の納付」と「繰下げ受給」についてご紹介します。

5.1 厚生年金に加入していない人向け《2年でモトが取れる》国民年金を増やす付加保険料の納付

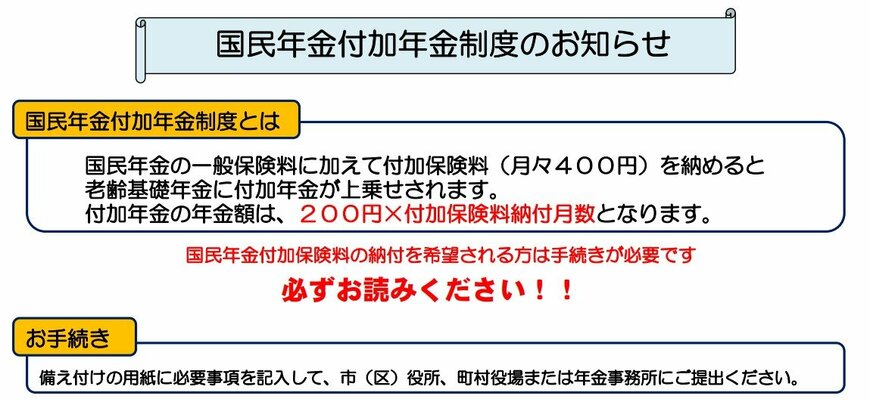

国民年金の付加年金制度とは、定額の国民年金保険料(2025年度は1万7510円)に「付加保険料(月額400円)」を上乗せで支払うことで、将来の国民年金を増やすことができるしくみです。

付加保険料を納付できる人

- 国民年金第1号被保険者

- 65歳未満の任意加入被保険者

付加保険料を納付できない人

- 国民年金保険料の納付を免除されている人(法定免除、全額免除、一部免除、納付猶予、または学生納付特例)

- 国民年金基金の加入員である人

※個人型確定拠出年金(iDeCo)と付加年金は同時に加入することができますが、個人型確定拠出年金の納付額によっては併用ができない場合があります。

付加保険料を「20歳~60歳の40年間」納付した場合

65歳以降に受け取れる「付加年金額」は「200円×付加保険料納付月数」です。20歳から60歳の40年間、付加保険料を納付した場合を計算してみましょう。

- 40年間に納付した付加保険料の総額:19万2000円(400円×480カ月)

- 65歳以降に受け取れる付加年金額(年間):9万6000円(200円×480カ月)

毎年の年金受給額に9万6000円が上乗せされます。40年間に納付した付加保険料は19万2000円なので、2年でもとが取れる計算になります。