2025年2月、日本証券業協会は「NISA口座の開設・利用状況(2024年12月末時点) 【速報版】」を発表。

NISA口座数(全金融機関)は、2024年12月末時点で前年同月比約436万口座増の約2560万口座となりました。

2024年1月に非課税運用期間が無期限に、また年間非課税投資枠が拡大されるなど、より長期的な資産形成に適した制度となったことを機にNISA口座を開設したという人は少なくないでしょう。

筆者はファイナンシャルアドバイザーとして「周りでNISAをしている人が多いので自分も始めた方がいいのか」といった相談をよく受けますが、運用の目的として多いのが「将来資金のため」です。

実際に長期で運用を考えたいという現役世代の人は多いですが、将来的にいくらになる見込みがあるのでしょうか。

本記事では毎月3万円を年利3%で運用したシミュレーションを運用期間ごとに分けて解説していきます。

1. 「NISA」とは?新NISA制度が誕生して早1年に

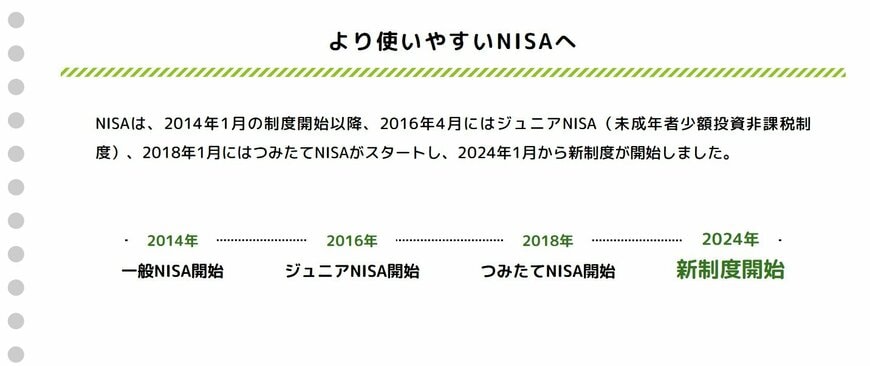

NISA(少額投資非課税制度)は、少額資金での投資を後押しするために導入された税制優遇制度で、2014年に開始されました。

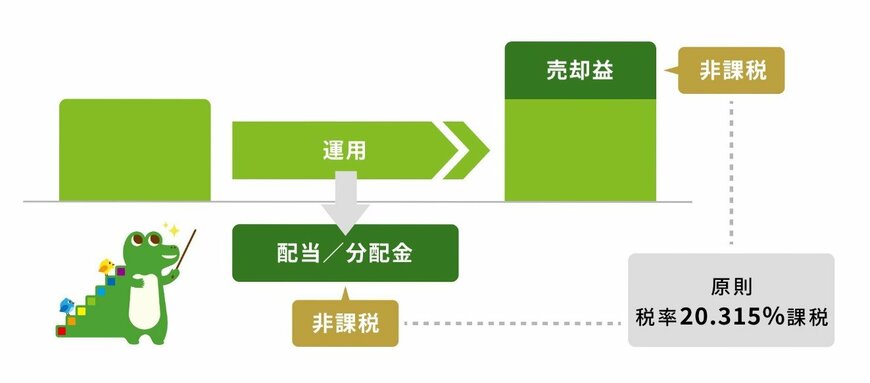

NISA口座を利用して株式や投資信託を運用すると、得られた利益に「税金がかからない点」が大きな魅力です。

2024年1月には、この制度が大幅に見直され、より活用しやすい仕組みへと変更されました。

2. NISA制度の基本概要と新NISAの特徴

NISAの最も大きな利点は、投資で得た利益が非課税となることです。

通常の証券口座(特定口座や一般口座)で運用した場合、利益には20.315%の税金が課せられます。

しかし、NISA口座を使うと、その税金が免除され、得られた利益を全て手にすることができます。

また、NISA口座は1人1口座しか開設できないというルールがあり、これは新旧のNISA制度共通の特徴です。

2023年までの旧NISA制度では、口座開設時に「一般NISA(2014年開始)」または「つみたてNISA(2018年開始)」のいずれかを選択する必要がありました。

一般NISAは非課税保有期間が5年、つみたてNISAは20年で、年間投資上限額は一般NISAが120万円、つみたてNISAが40万円で、さらに、非課税保有限度額は、一般NISAが600万円、つみたてNISAが800万円でした。

一方で2024年1月から導入された「新NISA」では、「成長投資枠(一般NISAの後継)」と「つみたて投資枠(つみたてNISAの後継)」を併用できるようになり、投資対象や非課税期間、保有限度額の自由度が大幅に広がりました。

これにより、個人のニーズに合わせた資産運用が可能になっています。