5. 気になる年金生活者支援給付金の請求方法

年金生活者支援給付金の受給には、申請手続きが必要です。支給対象となった人には通知を兼ねた請求書が郵送されます。これを記載・提出し忘れると1円も受給できません。

日本年金機構から届く書類は、年金受給状況により異なります。「これから年金を受給スタートする人」と「既に年金を受給している人」の2パターンを解説します。

※なお、繰上げ受給の人には下記とは異なる様式の書類が届きます。

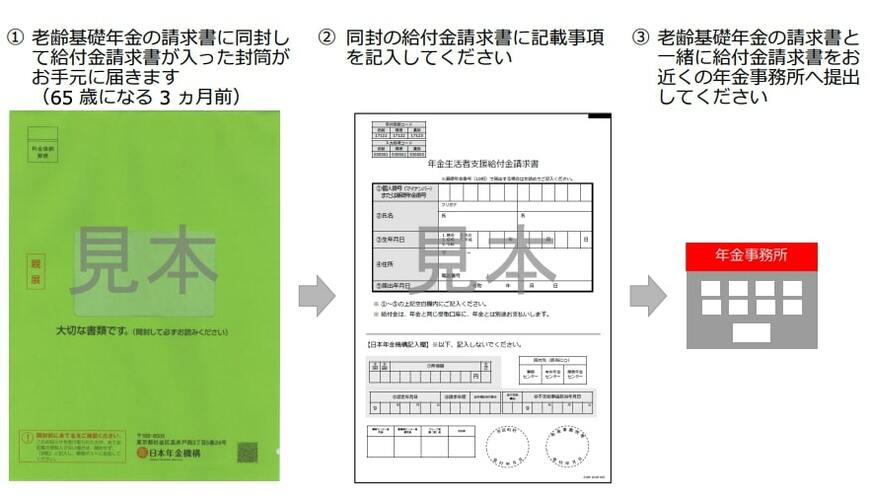

5.1 パターン1:これから年金を受給スタートする人

年金を「これから」受給スタート開始する人が年金生活者支援給付金の支給対象となった場合は、老齢基礎年金の請求書に給付金請求書が同封されます。

給付金請求書に必要事項を記入し、老齢基礎年金の請求書と一緒に提出しましょう。

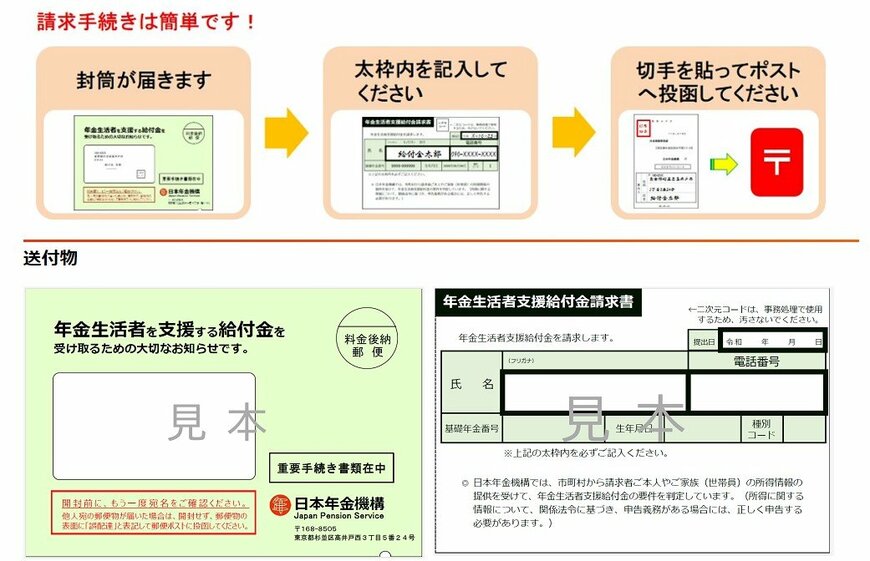

5.2 パターン2:既に年金を受給している人

既に年金を受給している人が、新たに年金生活者支援給付金の対象となった場合、 毎年9月1日以降に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次送付されます。

請求書の指定部分に必要事項を記入し、切手を貼って返送しましょう。

年金生活者支援給付金は、近年しばしば実施されている「住民税非課税世帯への給付金」などの一時的な支援とは異なり、要件を満たす限り継続して受け取ることができる恒久的な支援制度です。

一度申請手続きをおこなえば、2年目以降は基本的に毎年の手続きは不要です。

なお、支給要件を満たさなくなった場合には、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が届き支給されなくなります。

6. まとめにかえて

今回は、厚生年金を受け取っている年金受給者の平均的な年金額を見ていきながら、「年金生活者支援給付金」制度について解説してきました。

給付金制度はありがたい存在ですが、このような制度は今後も続いていくとは限りません。

また、年金額も毎年度改定されるとはいえ、物価上昇率を上回るスピードで増えていくことは考えにくいでしょう。

将来の年金を頼りにせず、今のうちから将来や老後のお金をコツコツ積み立てしていくことが大切です。

大切なお金の価値を減らさないように、一部資産運用を活用するのも手段のひとつです。資産運用にはメリット・デメリットがありますので、まずは「将来いくら準備したいのか」「いつまでに準備がしたいのか」などの目標を立てた上で、無理のないところから始めてみましょう。

参考資料

- 厚生労働省「年金生活者支援給付金制度について」

- 厚生労働省「令和7年度の年金額改定についてお知らせします~年金額は前年度から 1.9%の引上げです~」

- 厚生労働省年金局「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」

- 厚生労働省「生活設計と年金に関する世論調査(主な調査結果」

- 金融経済教育推進機構(J-FLEC)「家計の金融行動に関する世論調査 2024」

- 日本年金機構「老齢基礎年金を新規に請求される方の請求手続きの流れ」

- 日本年金機構「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が届いた方へ」

- 総務省「2020年基準 消費者物価指数 東京都区部 2025年(令和7年)2月分(中旬速報値)」

横野 会由子