2. 引退年齢が70歳になる可能性も

現行制度において、70歳までの雇用確保措置は「努力義務」です。

しかし、今後ますます少子高齢化や長寿化が進み労働力が不足することを考えると、近い将来に義務化されるかもしれません。

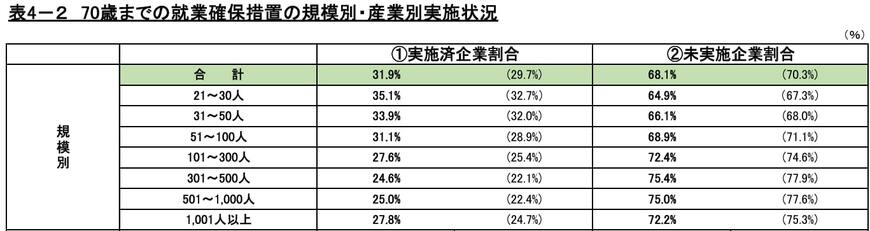

厚生労働省の「令和6年 高年齢者雇用状況等報告」によると、70歳までの高年齢者就業確保措置を実施済みの企業は31.9%(2.2ポイントの増加)でした。

過去の歴史を見ても、年金を受給する年齢やリタイアする年齢は、徐々に引き上がってきました。特に、人材不足に悩む企業は「働ける人は年齢に関係なく雇用する」というスタンスになりつつあります。

働く側からすると、リタイアする年齢は自分で決められる、とも捉えられます。今後は、60歳ではなく70歳でリタイアすることを念頭に置き、キャリアを構築しましょう。

3. できるだけ長く働くメリット

いつリタイアするかは自分で決められるとはいえ、老後生活の不安を軽減するうえで、できるだけ長く働くことは効果的です。できるだけ長く働いて収入を得られれば、公的年金を繰下げ受給するという選択肢が生まれ、経済的な余裕を持てるためです。

ただし、高齢になるほど心身が衰えます。「フルタイム勤務はきつい」と感じたら、パートタイムや業務委託という形に変えて、自分のペースで働いても問題ありません。

働いて収入を得る期間を延ばせば、そもそも老後期間が短くなります。老後期間が短くなれば、用意すべき老後資金も少なく済むため、老後生活の不安を軽減できるはずです。

自分の寿命より先に資産が尽きてしまうことを「長生きリスク」といいます。長生きリスクへ備えるために、できるだけ長く働いて老後期間を短縮すること、公的年金を繰り下げて受給額を増やすことは効果的です。

受給できる年金の見込み額が低い人ほど、長く働くことは有意義です。「無理のない範囲で」という前提の中で、できるだけ長く働く方法を考えてみましょう。

4. まとめにかえて

60〜64歳の約4人に3人、65歳~69歳の約2人に1人は働く時代です。高齢になっても活躍できる場面が増えているため、心身ともに健康な場合は、できるだけ長く働くのがスタンダードといえるでしょう。

長く働いて収入を得れば、老後期間を短くでき、年金を繰下げ受給できる余力が生まれます。経済的なメリットだけでなく、働くことにより心身の健康維持や生きがいの獲得にもつながれば、一石二鳥です。

「自分の好きな仕事」「無理なく続けられる業務量」を意識しながら、できるだけ長く働く方法を考えてみましょう。

参考資料

柴田 充輝