現役世代の方の中には、物価高等の影響で生活コストの負担が大きいという方も多いでしょう。

また、現役時代と比べると家計における支出は減ったけど、それでも年金が少ないから生活は大変という方は少なくありません。

実際、筆者が前職の金融機関に勤めていた時も「年金は少ないから貯金を取り崩さないと生活できない」という声は多いものでした。

しかし、日本年金機構の「令和6年4月分からの年金額等について」によると、夫婦2人が受け取れる標準的な年金額は23万483円となっています。

月に23万円も収入があれば、そこまで生活は厳しいように思えませんが、実はこの年金額はあくまで額面金額であり、税金や社会保険料が引かれた金額が実際の手取り金額です。

では、年金から引かれる税金や社会保険料にはどのようなものがあるのでしょう?

今回は、年金から引かれる税金と社会保険料について解説します。

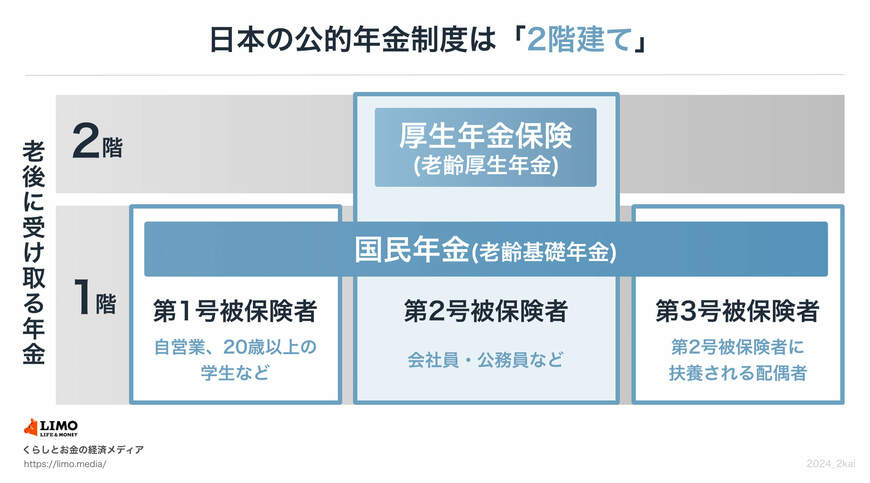

1. 【厚生年金と国民年金】「公的年金制度」の概要や仕組みをおさらいしよう

はじめに、公的年金制度の基本的な仕組みを再確認しておきましょう。

日本の公的年金は、「国民年金」と「厚生年金」の2つで構成されており、いわゆる2階建ての制度となっています。

1.1 国民年金(老齢基礎年金)の加入者・保険料・年金額

国民年金は、日本国内に住む20歳以上60歳未満のすべての人が原則として加入する制度です。

保険料は一律であり、40年間納付することで、老後に満額の年金を受け取ることが可能です。

ただし、保険料の未納や免除を受けた期間がある場合には、その分だけ受給額が少なくなります。

1.2 厚生年金(老齢厚生年金)の加入者・保険料・年金額

厚生年金は、公務員や会社員などが対象となる制度で、国民年金に上乗せされて支給されます。

保険料は収入に応じて決まり、給与から自動的に天引きされる仕組みです。

将来の受給額は、加入期間や納付した保険料の金額に応じて決定されるため、個人によって受け取る額には差があります。

日本ではすべての人が年金制度に加入していますが、実際に支給される年金額はどのくらいなのでしょうか。