近年、日本は物価上昇が続いています。スーパーで買い物をする際、モノの価格が上がっていることを実感される人も多いのではないでしょうか。

物価高による家計への影響を鑑み、政府は低所得世帯への支援策として現金3万円の給付を決定。現在、各自治体にて支給手続きが進められています。

現金給付はありがたいものですが、全員が受け取れるわけではありません。では、具体的にはどのような人が給付金を受け取れる対象になるのでしょうか。

今回は「住民税非課税世帯」に該当する状況や、年齢別の課税世帯割合について解説していきます。

1. 住民税非課税世帯とは?住民税のキホンを整理

コロナ禍以降、低所得者世帯や家計が急変した世帯を対象とした給付金の支給が増加しています。

低所得世帯向けの支援では、しばしば「住民税非課税世帯」が対象として挙げられます。

まずは、住民税の仕組みや「住民税非課税世帯」について整理してみましょう。

1.1 均等割・所得割ともに支払い免除であれば「住民税非課税」

住民税とは、自分が住んでいる市区町村や都道府県に納める税金で、その地域の公共サービスやインフラ整備の財源として使われます。

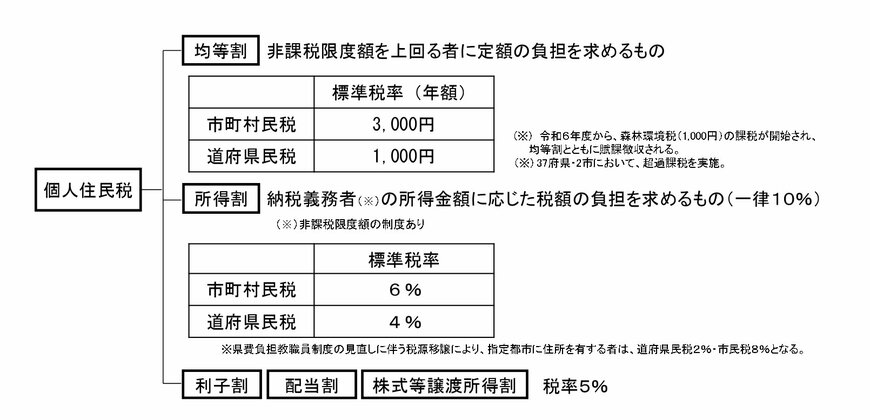

個人の住民税は、大きく二つの部分に分かれており、個々の収入に応じた負担額が決まります。

所得割:所得に応じて税額が決まる

- 所得割の標準税率:市町村民税6%+道府県民税4%

均等割:所得に関係なく一律で課税

- 均等割の標準税率(年額):市町村民税3000円+道府県民税1000円(2024年度からは森林環境税1000円が上乗せ)

収入が少なく、税金の支払いが難しい世帯は「住民税非課税世帯」として区分され、所得割と均等割の両方を支払う必要がありません。

次に、この「住民税非課税世帯」に該当する所得や収入の目安について見ていきましょう。