3. 生活保護を受けられる条件

生活保護を受けるには、まず保有している資産を生活費に充てること、働く能力があれば働いて収入を得ることなどが前提となっており、それでも世帯収入が最低生活費に満たない場合に、保護の対象になります。

なお、生活保護が受給できるかどうかは世帯単位で判断されます。

【資産の活用】

活用できる資産がある場合は、売却や解約などをして生活費に充てなければなりません。資産とは、預貯金や土地・家屋のほか、生命保険、有価証券、自動車、貴金属といった換金可能なものが該当します。

ただし、最低限の生活を維持するためや、自立助長に役立つ場合などは、保有が認められることもあります。

【能力の活用】

働ける状態にある場合は、能力に応じて働いて収入を得ることが求められます。働く能力があり、仕事もあるにもかかわらず働かない場合は、生活保護を受けられません。

【扶養義務者】

父母や子ども、兄弟などの扶養義務者から援助を受けられる場合は、援助が優先されます。

ただし、扶養義務者からは、可能な範囲で援助を受けるというものであり、扶養義務者がいることが理由で、生活保護が受給されないということではありません 。

【他の制度の活用】

年金や手当など他の社会保障制度で受けられるものがある場合は、それらが優先的に活用されます。

4. まとめにかえて

政府は、2025年度以降の生活保護における生活扶助について、500円の増額を行うことを決定しました。現在すでに特別加算として1000円が支給されており、併せて1500円が加算されることになります。

生活保護世帯への追加給付については、それぞれの立場からさまざまな意見が出ています。本当に経済的に困っている世帯への給付が適正に行われるように、現状についての調査を綿密に行い、公平な給付が行われるよう期待したいものです。

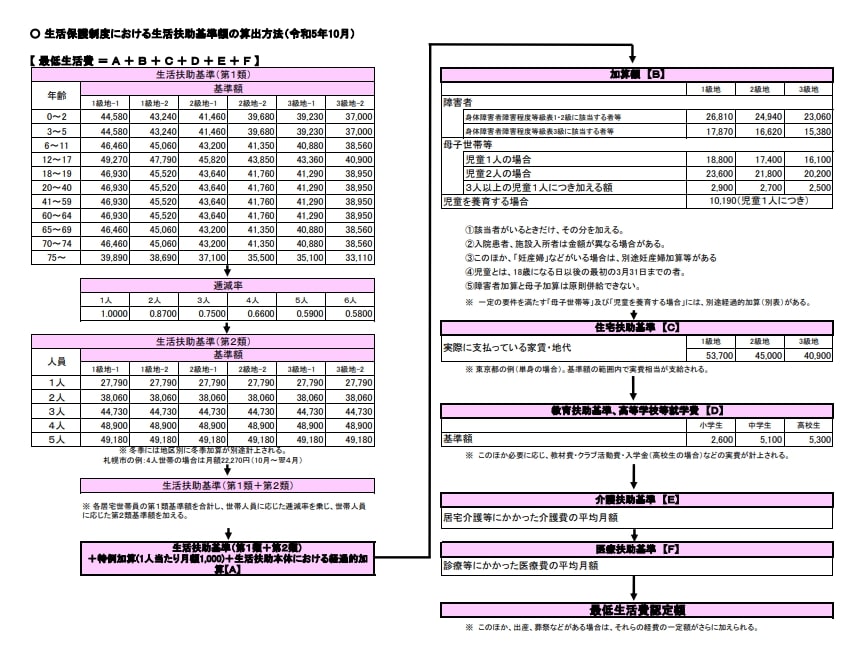

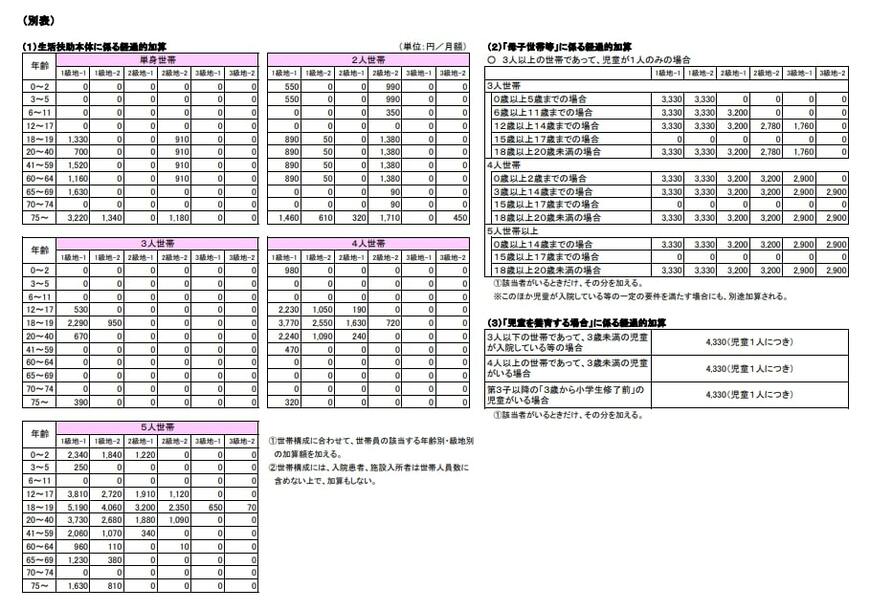

4.1 ご参考:《生活保護》最低生活費の算出方法

参考資料

- 厚生労働省「福岡大臣会見概要(財務大臣折衝後)」

- 厚生労働省「生活保護の被保険者調査」

- 厚生労働省「生活保護の被保護者調査(令和6年11月分概数)の結果」

- 厚生労働省「生活保護制度における生活扶助基準額の算出方法(令和5年10月)」

木内 菜穂子