「老後資金2000万円問題」や「年金額の実質的な減少」が注目を集める現代において、年金収入だけで安心して老後を過ごすことが難しくなってきています。

実際、厚生労働省が公表した「2024(令和6)年 国民生活基礎調査の概況」では、高齢者世帯のうち55.8%が「生活が苦しい」と感じていると報告されています。

一方で、こうした中でも年間240万円ほどの年金を受け取っている高齢者も一定数存在しています。

では、年間で240万円(月額20万円)以上の年金を受給している人は、全体の中でどのくらいの割合を占めているのでしょうか。

本記事では、公的年金(国民年金・厚生年金)の平均的な支給額と、受給額別の人数分布について解説します。

老後の生活実態についても触れているので、あわせて参考にしてください。

1. 老後に受け取れるのは「国民年金のみ」か「厚生年金+国民年金」の2パターン

まずは、自身が将来受け取ることになる年金の種類を把握するためにも、日本の公的年金制度の仕組みを確認しておきましょう。

結論から言えば、老後に受給できる年金は「国民年金のみ」または「国民年金と厚生年金の両方」のいずれかになります。

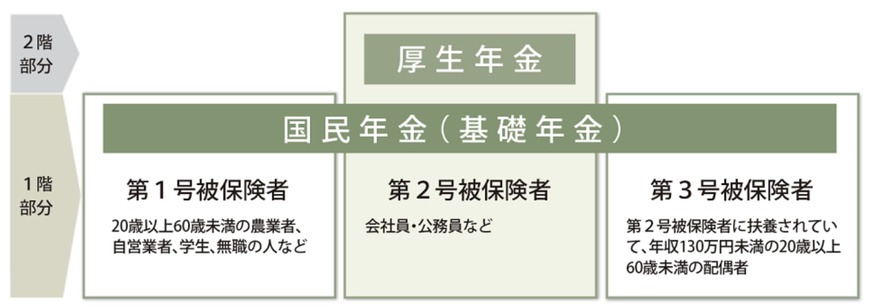

日本の年金制度は、「国民年金」と「厚生年金」の2つから構成される、2階建て構造となっています。

国民年金は、年金制度の基礎を担う1階部分にあたり、国内に住む20歳以上60歳未満のすべての人が原則として加入する仕組みです。

国民年金の保険料は全員一律で、納付期間に応じて将来の受給額が決まります。

一方、厚生年金はその上に重なる2階部分で、会社員や公務員などが対象となる制度です。

厚生年金は所得に応じて保険料が異なり、納めた金額や期間によって将来の受給額に大きな差が出るのが特徴です。

以上を踏まえると、将来的に受け取れる年金は以下の2パターンに分けられます。

- 国民年金のみ:フリーランスや自営業者、専業主婦など

- 厚生年金+国民年金:会社員や公務員、特定の条件を満たしたパートやアルバイト従業員など

次章では、「国民年金のみ」と「厚生年金+国民年金」の平均受給額について詳しく見ていきます。