老後の心配事として「年金」や「生活資金」といった経済面がよく挙げられますが、年齢を重ねるにつれて、病気やけがによって医療機関を利用する頻度が高くなることも、不安材料のひとつと言えるでしょう。

医療費の自己負担割合は、加入している医療保険の制度や年齢などによって異なります。

2022年10月からは、75歳以上の方のうち、一定以上の所得がある場合に、医療費の自己負担割合が1割から2割へと引き上げられました(2025年9月末までは2割負担の方に対し配慮措置が講じられています)。

では、その負担割合はどのような基準で決まるのか、また変更対象者への配慮措置はあるのかも気になるところです。

本記事では、「後期高齢者医療制度」の基本概要と、窓口負担が2割になった方の年金収入の目安について解説します。

1. 「後期高齢者医療制度」とは?

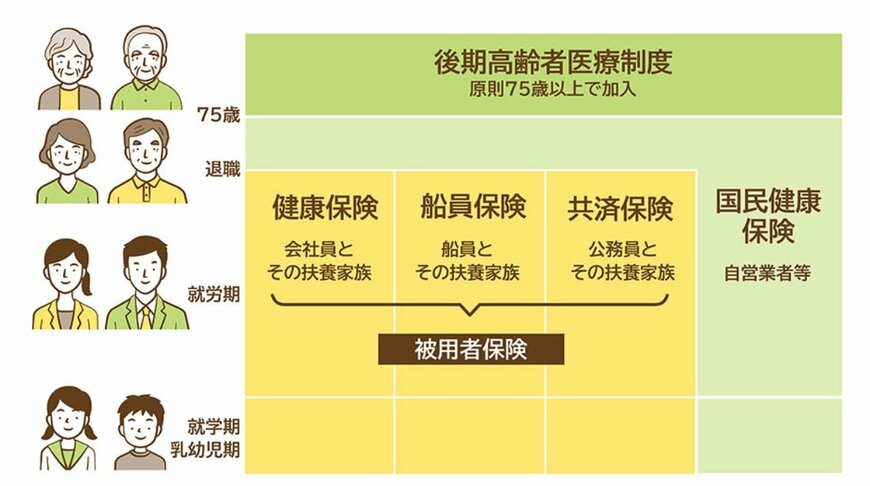

後期高齢者医療制度は、公的な医療保険制度のひとつで、原則として75歳以上の方が対象となります。

また、65歳以上74歳未満でも、一定の障害があると認定された方は加入できます。

75歳に達すると、働いているかどうかに関係なく、それまで加入していた国保や健康保険、共済組合などの医療保険から自動的に後期高齢者医療制度へと切り替わります。

なお、医療費の窓口負担割合は、年齢や所得によって異なり、6歳までは2割、69歳までは3割、70〜74歳までは原則2割、75歳以上は原則1割の負担となっています。

たとえば、70歳で2割負担の場合、医療費が1万円かかったとき、2000円を窓口で支払うことになります。

では、「後期高齢者医療制度」の窓口負担はどのくらいなのでしょうか。

1.1 「後期高齢者医療制度」の窓口負担はどのくらい?

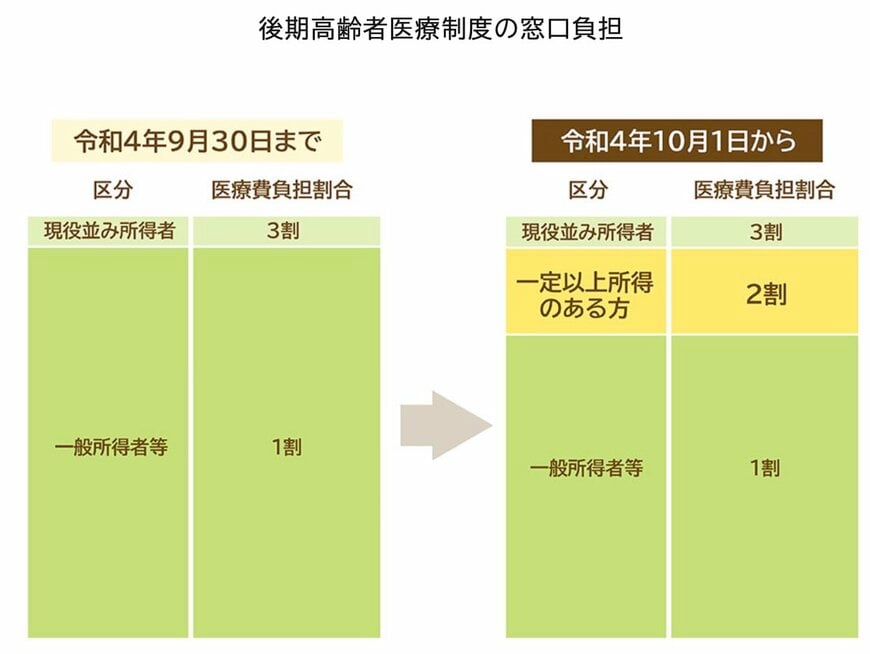

後期高齢者医療制度に加入している方(被保険者)の負担割合は、原則として一般所得者は1割、現役並みの所得がある方は3割とされています。

しかし、2022年(令和4年)10月1日からは、一般所得者の中でも一定以上の所得がある方については、負担割合が1割から2割に引き上げられました。

窓口負担割合が見直された背景には、2022年以降、団塊の世代が75歳以上となり始めることによって、医療費全体の増加と、それに伴う現役世代のさらなる負担増が懸念されていたことがあります。

このため、現役世代の負担を抑えながら、全世代が安心して医療を受けられる体制維持を目的として、後期高齢者医療制度の窓口負担割合が見直されることとなったのです。

厚生労働省の推計によると、この2割負担の対象となるのは、後期高齢者医療制度の加入者のおよそ20%、約370万人にのぼるとされています。

次章では、どのような方が2割負担の対象となるのかについて確認していきましょう。