令和7年1月24日、厚生労働省は令和7年度の公的年金受給額を、前年度比1.9%の増額とすることを発表しました。令和5年度・令和6年度と3年連続の増額になります。

先の見えない物価高の中、年金受給額が増えるのは嬉しいニュースですが、具体的にどのくらい受給できるのでしょうか。

厚生労働省が公表している受給額の目安を解説するとともに、現在のシニア世代の平均受給額について紹介していきます。

1. 令和7年度の公的年金は1.9%増額に

令和7年度の公的年金支給額について、厚生労働省は前年度と比較し1.9%増額することを発表しました。これで、公的年金は3年連続で増額されることになります。

1.1 1.9%増額となる根拠

公的年金支給額が1.9%の増額となる根拠は、次の通りです。

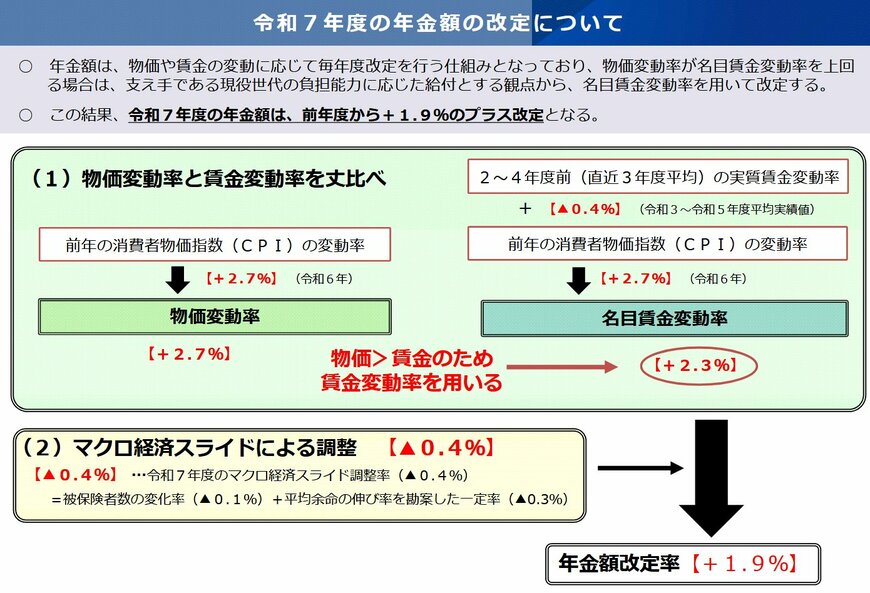

年金額は、現役世代の収入(名目手取り賃金変動率)と物価の動き(物価変動率)を考慮し、毎年改定されます。

物価が上がったとしても、現役世代の収入があまり増えていないときは、年金の増額は控えめになります。これは、年金制度を支えている現役世代の負担が重くならないようにするためです。

令和7年度の年金額は、名目手取り賃金変動率が2.3%ですが、マクロ経済スライド(※)による調整が行われ▲0.4%となるため、差し引いて1.9%の増額となります。

※マクロ経済スライド :平成16年の年金制度改正で導入されたもので、物価や賃金の変動をはじめ、高齢化や少子化といった社会経済状況の変化を考慮し、年金の給付水準を調整する仕組みのこと