今年は「2025年問題」の年です。

「2025年問題」とは、第一次ベビーブームに生まれた団塊世代の方達が全員75歳以上となることで、今後の医療や介護が必要になる方たちを支える体制をどのように構築していくかという課題です。

2025年問題によって、およそ5人に1人が後期高齢者となり、今後の医療費や介護費をどのように対応していくかが問われています。

今回の記事では、そんな後期高齢者にまつわる後期高齢者医療制度について確認していきます。

制度の概要および実際の負担割合の確認方法、また健康保険証とマイナンバーカードとの一体化について確認していきます。

1. 【知ってた?】毎年8月に「後期高齢者医療制度」の保険証が更新

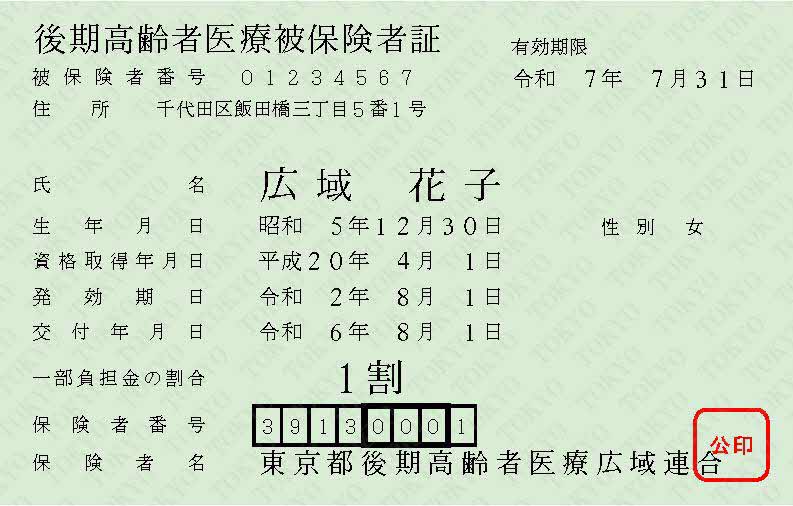

従来、後期高齢者医療制度で発行されていた紙の保険証は毎年7月末に有効期限を迎え、8月1日から新しい保険証が発行されていました。

東京都では通常、2年ごとに保険証の更新が行われますが、2024年に発行された紙の保険証の有効期限は「令和7年(2025年)7月31日」となっています。

これは、2024年12月2日から「マイナンバーカード」と健康保険証が一体化されることを受け、同日をもって従来の紙の保険証の新規発行(紛失による再交付を含む)が終了することを踏まえた措置です。

紙の保険証に記載されていた「一部負担金の割合」は、「医療費の自己負担割合」とも呼ばれ、この割合に基づいて医療費の支払い額が決まります。

特にシニア世帯の家計に大きな影響を与える重要な情報ですので、次章で詳しく整理してお伝えします。

1.1 医療費の自己負担割合は「1割・2割・3割」のいずれか

医療費の自己負担割合は、住民税課税所得などに基づいて区分され、「1割」「2割」「3割」のいずれかが適用されます。

この区分は毎年8月1日に見直され、前年の収入に大きな変動があった場合、区分変更が行われることもあります。

- 3割負担:現役並み所得者(同じ世帯の被保険者の中に住民税課税所得が145万円以上の方がいる場合)

- 2割負担:一定以上所得のある方

- 1割負担:一般所得者等(同じ世帯の被保険者全員の住民税課税所得がいずれも28万円未満の場合など)

前年に不動産や株式の売却などで大きな収入があった場合、これまで1割負担だった人が、2割や3割負担に区分変更されることがあります。

この場合、窓口で支払う医療費が2倍、3倍に増えることになるため、入院や手術、定期的な診察が必要な持病のある方にとっては、目に見える負担の増加となります。

なお、世帯の状況により基準となる所得が異なるため、詳細はお住まいの自治体窓口で確認してください。