2. 【2024年12月】マイナンバーカードと健康保険証が一体化

前述のとおり、マイナンバーカードと健康保険証(※1)が「マイナ保険証」として一体化が始まりました。

2024年12月2日以降、基本的にはマイナンバーカードを使ってオンラインで資格確認を行うことになります。

※後期高齢者医療制度を含む、すべての公的医療保険の健康保険証が対象です。

この一体化によって、いくつかのメリットがあると言われています。

2.1 メリット1:医療費控除の申告が簡単に

確定申告で医療費控除の手続きをする場合、マイナポータルを通じて申告手続きがシンプルになるとされています。

2.2 メリット2:より適切な医療に繋がりやすく

初めて利用する病院や薬局でも、本人が同意をすれば、これまでの健診情報や薬剤情報が共有されるようになります。

これにより、適切な医療に繋がりやすくなるとされています。

2.3 メリット3:マイナポータル経由で健康管理

マイナポータルを経由することで、これまでの自分の特定健診情報や薬剤情報が閲覧できるようになります。

これにより、日ごろの健康管理に活用できるとされています。

2.4 メリット4:高額な医療費の立て替えが不要に

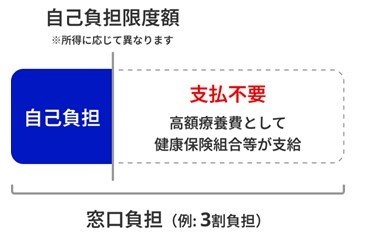

後期高齢者医療制度を含む公的医療保険には、「高額療養費制度」があります。

この制度では、1カ月あたりの自己負担額に上限が設けられていますが、限度額を超える分については、窓口で一時的に立て替えて支払う必要がありました。

事前に「限度額適用認定証」を取得して提示すれば立て替えをする必要はありませんが、急な入院や手術の場合には準備が間に合わないことが多いという課題がありました。

しかし、マイナ保険証を利用すれば、認定証を取得しなくても限度額を超える分の窓口での立て替え払いが不要となります。急な医療費の負担が軽減され、より安心して医療を受けることができますね。

このようにマイナ保険証にはメリットがありますが、制度の大幅な変更により使い方に不安を感じる人や、デジタル化に抵抗感を覚える人もいるかもしれません。

こうした声に応える形で、デジタル庁は「マイナンバーカードでのカードリーダー操作がうまくいかなくても、医療費が10割負担になることはありません」とリーフレットを通じて安心を呼びかけています。

また、マイナ保険証を持っていない人や、マイナンバーカードへの健康保険証の紐づけをしていない人には、無償で「資格確認書」が交付されます。

最後に、後期高齢者医療制度の保険料例についても見てみましょう。