元銀行員の筆者として、シニア世代の方々とお話しする機会が多かったんです。

銀行で働いていると、資産やお金に関するリアルな話を聞くことができるんですが、普通だとそんなにオープンに話すのは難しいかもしれませんよね。

そんな中でも、シニア世代の方々が老後のお金に対して不安を抱えていることが多いのを実感しました。

そこで今回は、そんな不安を少しでも軽くするために、後期高齢者医療制度の保険料がどれくらいかかるのか、さらにマイナンバーカードと保険証が一体化したことで変わったポイントについても触れていきます。

ぜひチェックしてみてください。

1. 毎年8月に「後期高齢者医療制度」の保険証が更新

1.1 後期高齢者医療制度とは

後期高齢者医療制度は、75歳以上の高齢者を対象とした医療保険制度です。2008年に導入された制度で、高齢者の医療費を現役世代の収入に応じて支援することを目的としています。

対象者は75歳以上の方で、65歳以上で一定の障害がある方も含まれます。

1.2 「後期高齢者医療制度」の保険証は更新される

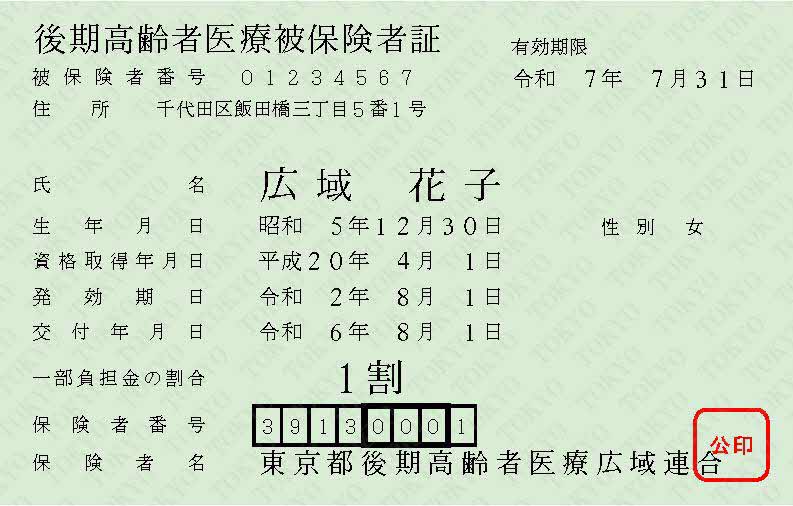

後期高齢者医療制度では、保険証が発行されます。保険証には、被保険者の氏名や保険番号などの情報が記載されていて、医療機関での受診時に必要となります。

後期高齢者医療制度で発行されていた従来の紙の保険証は、毎年7月末で有効期限を迎え、8月1日から新しい保険証が発行されてきました。

東京都では通常2年ごとに保険証の更新されています。しかし、2024年に発行された紙の保険証の有効期限は「令和7年(2025年)7月31日」です。

これは、2024年12月2日に「マイナンバーカード」と健康保険証が一体化されることに伴い、同日をもって従来の紙の保険証の新規発行が(紛失による再交付を含む)終わることを踏まえた措置です。

紛失による再交付も含まれます。

紙の保険証には「一部負担金の割合」が記載されており、これは「医療費の自己負担割合」とも呼ばれます。この割合に基づいて、医療機関での支払い額が決まるのです。

「医療費の自己負担割合」は、シニア世帯の家計に大きな影響を与えますね。この自己負担割合がシニア世帯の家計にどのように関わってくるのか、次で見ていきましょう。