2024年12月20日、厚生労働省が公表した「令和6年 高年齢者雇用状況等報告」によると、65歳までの高年齢者雇用確保措置を実施済みの企業は中小企業は99.9%で、大企業は100%実施済みという結果がでています。

「高年齢者雇用確保措置」とは、高年齢者の65歳までの安定した雇用を確保するために、事業主が「定年を65歳まで引き上げる」「65歳までの継続雇用制度の導入」「定年制の廃止」のいずれかを実施することです。

今回、厚生労働省が公表した報告によれば、ほとんどの企業で高齢者が長く働き続ける環境が整っていると言えます。

今は年金だけで生活を送るのが厳しいため「なるべく長く働く」という考えを持った高齢者も多く、このような雇用環境が整っていることを喜ばしいと感じる方も多いでしょう。

筆者が以前、金融機関の職員として働いていたときも「体が動くうちは働いて長い老後に備える」という高齢者は多かった印象があります。

しかし、「体が動くうちは働く」といっても限度があります。年齢を重ねて体力が落ち、思うように働けなくなることもあるでしょう。

では、働けなくなったときに老後の生活はどうなるのでしょう。年金だけでの生活はそこまで厳しいものなのでしょうか。

今回は、現役シニアの年金事情に迫っていきたいと思います。

また、年金額は改定されますので、2025年度の年金額についても詳しくみていきます。

1. 公的年金の仕組みとは?

まずは日本の公的年金制度について確認しておきましょう。

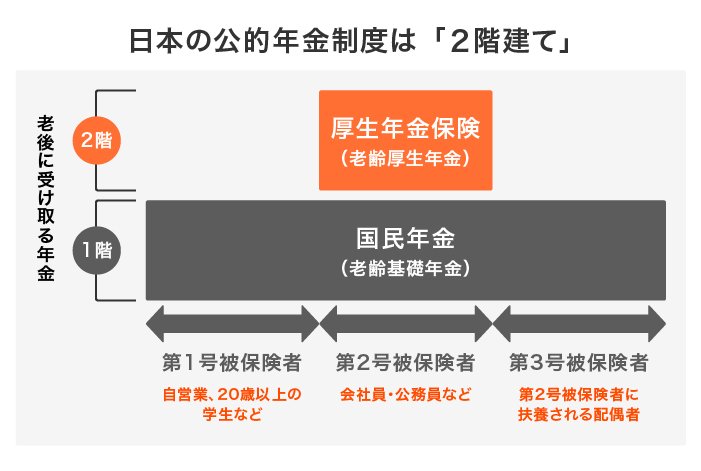

日本の年金は「国民年金(基礎年金)と厚生年金」の2階建てです。

1.1 1階部分:国民年金

- 加入者:日本に住む20歳から60歳までの原則すべての人

- 保険料:全員一律

- 受給額:40年間欠かさず納めれば満額。納付状況に応じる

1.2 2階部分:厚生年金

- 加入者:会社員や公務員、またパートで特定適用事業所に働き一定要件を満たした方が、国民年金に上乗せで加入

- 保険料:収入に応じて(上限あり)変わる

- 受給額:加入期間や納めた保険料により個人差が大きく出やすい

公的年金は上記のような仕組みとなっており、実際の受給額は個人差が大きくなっています。