2月5日に公表された厚生労働省「生活保護の被保護者調査(令和6年11月分概数)の結果を公表します」によると、「申請件数」は5カ月連続で前年同月を上回る結果となりました。

さまざまなモノの値段が上がる昨今、生活に苦しんでいる世帯も少なくはありません。特に年金生活をしている高齢者世帯はダイレクトに影響を受けているのではないでしょうか。

ファイナンシャルアドバイザーとして日頃多くのお客様のお金に関する相談を受けている筆者ですが、実際、「物価上昇が続くとどうなりますか。」や「お金を守る方法はありますか。」といったご相談も増えてきています。

そこで今回は、高齢者世帯のお金事情について詳しく見ていきたいと思います。

1. 60歳代・二人以上世帯の貯蓄事情

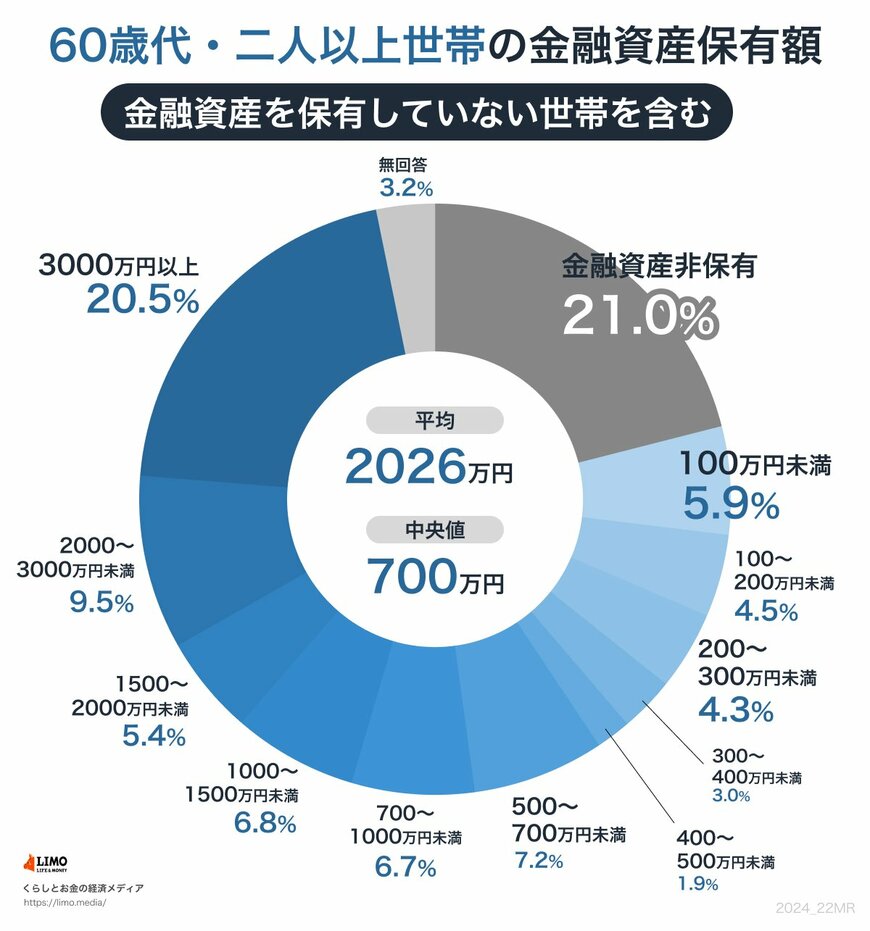

金融広報中央委員会の「家計の金融行動に関する世論調査[二人以上世帯調査]令和5年調査結果」から、60歳代・二人以上世帯の金融資産保有額(※)を確認してみましょう。

※日常的な出し入れ・引落しに備えている普通預金残高は含まれません。

1.1 【60歳代の貯蓄事情】二人以上世帯の金融資産保有額はいくらか

- 平均:2026万円

- 中央値:700万円

60歳代・二人以上世帯の金融資産保有額の平均は2026万円となっています。ただし平均は一部の富裕層によって引き上げられる傾向があります。

そこで、より実態を反映していると考えられる中央値に注目すると、700万円にまで下がります。この平均と中央値の差からは、多くの世帯が平均に届いていないことが推測されます。

次では、金融資産保有額ごとの分布を詳しく見ていきましょう。

1.2 【60歳代】二人以上世帯の金融資産保有額ごとの人数割合

- 金融資産非保有:21.0%

- 100万円未満:5.9%

- 100万円~200万円未満:4.5%

- 200万円~300万円未満:4.3%

- 300万円~400万円未満:3.0%

- 400万円~500万円未満:1.9%

- 500万円~700万円未満:7.2%

- 700万円~1000万円未満:6.7%

- 1000万円~1500万円未満:6.8%

- 1500万円~2000万円未満:5.4%

- 2000万円~3000万円未満:9.5%

- 3000万円以上:20.5%

平均額である2026万円を超えている世帯は全体の約30%にとどまる一方、中央値である700万円に満たない世帯は54.8%に達しています。

また、「貯蓄ゼロ」の世帯が21.0%、「3000万円以上」の資産を保有する世帯も20.5%と、ほぼ同程度存在しています。

こうしたデータから、60歳代の貯蓄額には世帯による大きなばらつきと、二極化が進んでいる様子が分かります。

60歳代の世帯には、退職金や相続といった大型収入があった、またはこれから予定している家庭もあるでしょう。これらの大型収入は、シニア世帯の資産状況に少なからぬ影響を及ぼしますね。

しかし、老後の資産状況を決定づけるのは退職金や相続だけではありません。これまでの生活の中で、どれだけ計画的に貯蓄を積み重ねてきたか、そしてその資金をどのように運用してきたかも、大きなポイントとなりますね。

働き盛りの現役時代から、家計収支と資産管理を丁寧におこなうことは、豊かな老後生活に繋がるカギの一つであると言えそうです。

さて、60歳代は「既に公的年金を受給している世帯」と「これから受給をする世帯」が混在する年齢層。そこで次では、シニア世帯の家計とは切っても切り離せない「公的年金」に関するデータをのぞいてみましょう。