4. 【一覧表】「住民税非課税世帯」、年齢によってどれくらい違うの?

「住民税非課税世帯」は年齢によってどれくらい違うのか、年代別に見ていきましょう。

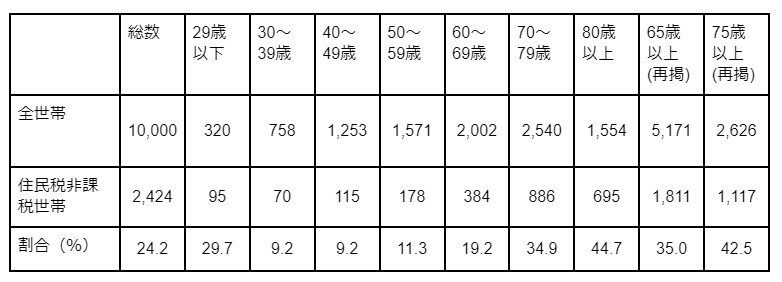

厚生労働省の「令和4年国民生活基礎調査」によると、住民税非課税世帯の割合は年齢によって大きく変わります。

以下は年代ごとの住民税非課税世帯の割合です。

- 30歳代:9.2%

- 40歳代:9.2%

- 50歳代:11.3%

- 60歳代:19.2%

- 70歳代:34.9%

- 80歳代:44.7%

- 65歳以上(再掲):35%

- 75歳以上(再掲):42.5%

65歳以上で35%、75歳以上になると42.5%が住民税非課税世帯に該当しています。

年金生活を始めると収入が減るため、住民税非課税の基準となる「所得45万円」に該当しやすくなっています。

さらに、住民税非課税世帯の中で年代別の割合を見てみると、70〜79歳が37%、80歳以上が29%となっており、合わせて66%を占めています。

つまり、住民税非課税世帯には高齢者が多いということです。

年金生活を始めると収入が減少し、住民税非課税の基準となる「所得45万円」に該当しやすくなるためです。

こうした住民税非課税世帯に対して、政府は3万円の給付金を支給する方針を示したのです。

さらに、子育て世帯には子ども1人あたり2万円が追加される予定で、子育て世帯の経済的負担も軽減されることが期待されています。

このように、住民税非課税世帯への支援策は、高齢者や低所得者層の生活の安定を図るために重要な役割を果たしています。

政府の迅速な対応により、これらの世帯が安心して生活を送ることができるようになることが期待されます。

5. まとめにかえて

住民税が非課税になる世帯の年収目安や年代別の割合をチェックしてみると、やはり現役を引退して年収が下がる高齢者層が多いことが分かりました。

物価は上がる一方で、家計の負担も増えています。だからこそ、もらえる給付金はしっかり活用したいところ。でも、正直それだけでは安心できませんよね。

そこで頼れるのが、NISAやiDeCoといった資産形成の制度。昔と違って今は個人でも投資しやすい環境が整っています。

将来のために、こうした制度もうまく使いながら、しっかり備えていきたいですね。

参考資料

- 東京都主税局「個人住民税(税金の種類)」

- 総務省「個人住民税」

- 首相官邸「岸田内閣総理大臣記者会見」2024年6月21日

- 港区「住民税(特別区民税・都民税)はどういう場合に非課税になりますか。」

- 大阪市「個人市・府民税が課税されない方」

- 金融広報中央委員会「家計の金融行動に関する世論調査[単身世帯調査](令和5年)」

- 金融広報中央委員会「家計の金融行動に関する世論調査[二人以上世帯調査](令和5年)」

- 厚生労働省「令和4年国民生活基礎調査」

山本 大樹