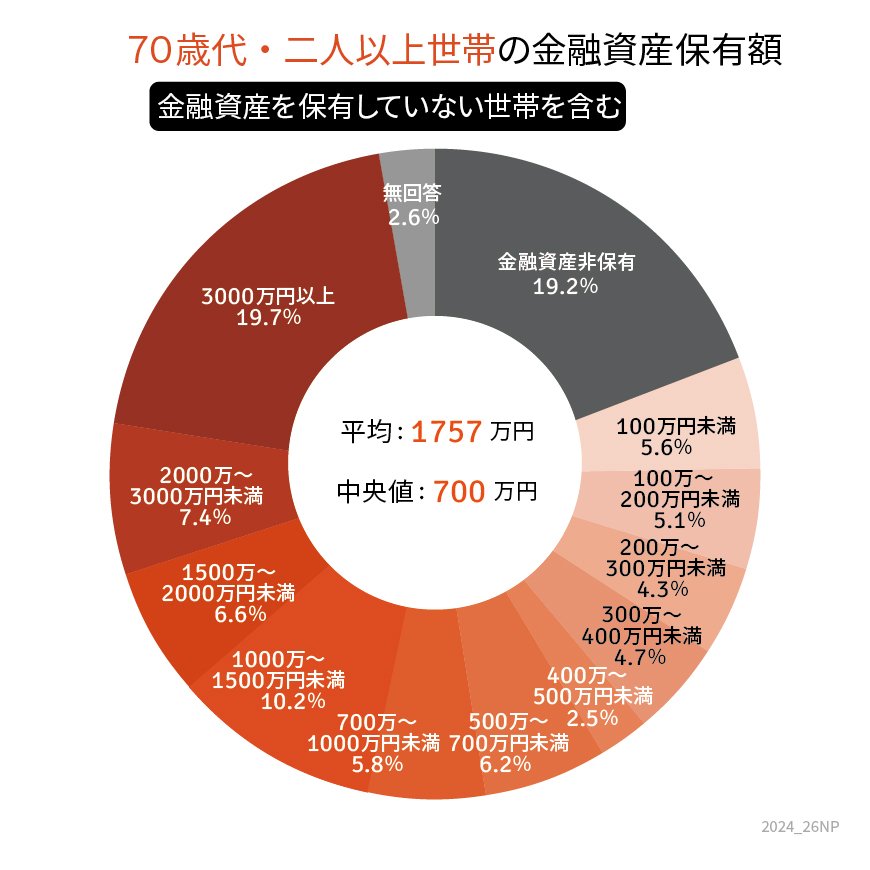

4.2 70歳代の二人以上世帯の貯蓄一覧

続いて二人以上世帯における貯蓄です。

- 金融資産非保有:19.2%

- 100万円未満:5.6%

- 100~200万円未満:5.1%

- 200~300万円未満:4.3%

- 300~400万円未満:4.7%

- 400~500万円未満:2.5%

- 500~700万円未満:6.2%

- 700~1000万円未満:5.8%

- 1000~1500万円未満:10.2%

- 1500~2000万円未満:6.6%

- 2000~3000万円未満:7.4%

- 3000万円以上:19.7%

平均:1757万円

中央値:700万円

二人以上の方が単身世帯よりも貯蓄額が多くなっていますが、二人以上世帯においても貯蓄ゼロが19.2%と約2割となっています。

単身世帯と同様、金銭的に余裕のない生活を送っているシニアも少なくないでしょう。

今後、日本ではますます物価上昇の傾向が見られると予想されています。長いセカンドライフにおいて、自分の資産価値を守るためにはどのようにすればよいでしょうか。

5. インフレに強い資産を持とう

物価が上昇していくことで気をつけたいことは、資産の目減りです。

インフレが起きると物価の上昇とともにお金の価値が下がってしまいます。

資産価値を守るためには、インフレに強い資産を所有したり、さまざまな金融資産に分散投資したりするなどの対策を取ることは大切です。

今の日本では銀行の普通預金にお金を預けても金利0.001%程度と低金利時代となっています。

そのため、現金や預金、年金などはインフレに弱い資産と言われています。

一方で、株式や投資信託などはインフレに強い資産と言われており、インフレ対策には資産運用が有効です。

投資にはリスクが伴いますが、長期・分散・積立をすることによってできる限りのリスクは軽減することができます。

現代はiDeCoやNISAなど初心者からでも始めやすい制度を国が用意してくれていますので、積極的に活用するのも良いでしょう。

参考資料

- 東京都主税局「個人住民税(税金の種類)」

- 総務省「個人住民税」

- 首相官邸「岸田内閣総理大臣記者会見」2024年6月21日

- 港区「住民税(特別区民税・都民税)はどういう場合に非課税になりますか。」

- 金融広報中央委員会「家計の金融行動に関する世論調査[単身世帯調査](令和5年)」

- 金融広報中央委員会「家計の金融行動に関する世論調査[二人以上世帯調査](令和5年)」

- 厚生労働省「2023(令和5)年 国民生活基礎調査の概況」

- 首相官邸Instagram

菅原 美優