5.2 70歳代の二人以上世帯の貯蓄一覧

ここからは、二人以上世帯における貯蓄額を確認していきます。

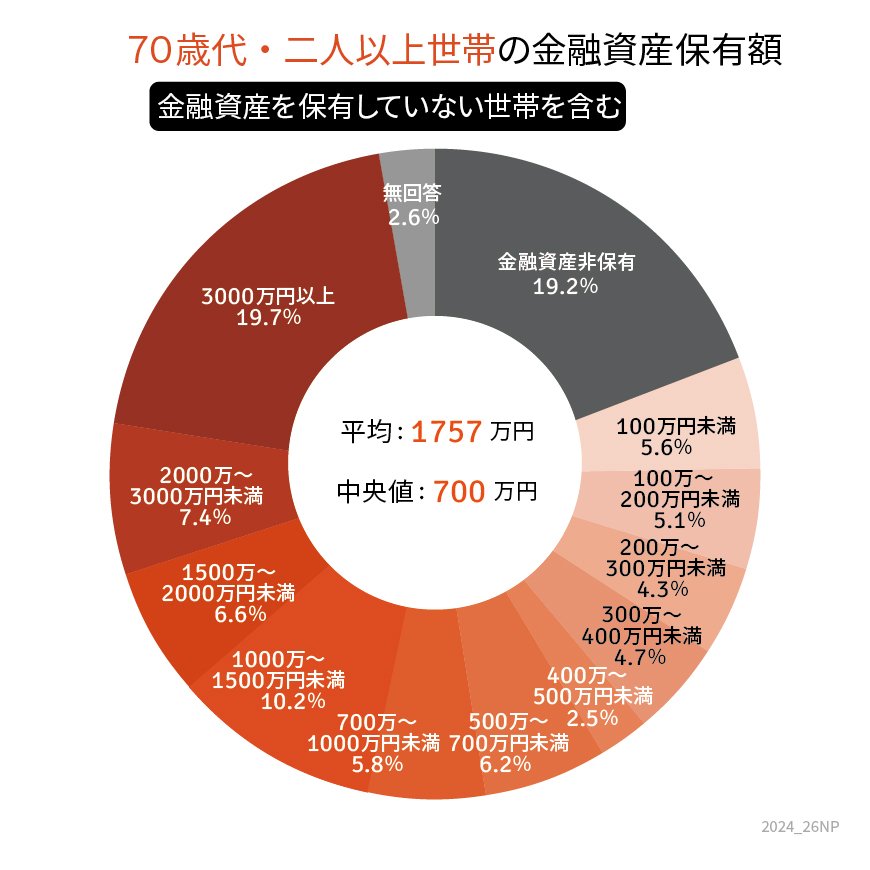

- 金融資産非保有:19.2%

- 100万円未満:5.6%

- 100~200万円未満:5.1%

- 200~300万円未満:4.3%

- 300~400万円未満:4.7%

- 400~500万円未満:2.5%

- 500~700万円未満:6.2%

- 700~1000万円未満:5.8%

- 1000~1500万円未満:10.2%

- 1500~2000万円未満:6.6%

- 2000~3000万円未満:7.4%

- 3000万円以上:19.7%

平均:1757万円

中央値:700万円

データを見ると、3000万円以上の資産を持っている世帯もあり、比較的余裕のある家庭も少なくないことがわかります。

とはいえ、「金融資産が全くない」という世帯も存在します。特に、単身世帯で26.7%、二人以上世帯でも19.2%がその状況にあることがわかります。

貯蓄が少ない世帯や年金が少ない高齢者にとって、給付金は大きな支えとなっていると考えられます。

6. まとめにかえて

今回は、住民税非課税世帯について解説してきました。年金で暮らす高齢者が該当することが多いことがわかりましたね。

現在は「平均寿命の延び」や「公的年金の不安」、さらに「物価上昇」などの影響で、60歳を過ぎても貯蓄を続ける人が増えています。

セカンドライフの準備って、本当に人それぞれです。例えば、現役時代にしっかり老後資金を準備して、老後はその貯蓄を「切り崩しながら」生活する人もいれば、退職後もコツコツと貯蓄を続ける人もいます。

また、特に準備をしていない「金融資産なし」の世帯も少なくありません。

将来に備えるためには、月々の収支を見直して、少しでも「貯蓄額」を増やすことが大事です。インフレの影響で必要なお金も年々増えているので、早めに老後を考えて行動したいところです。

そのためには、「貯蓄」だけじゃなくて「投資」を上手に活用するのも一つの手です。

ただし、投資はリスクがあるので、自分に合った資産運用を選び、リスクと上手に付き合っていくことが大切です。まずは将来について考える時間をとってみましょう。

参考資料

- 東京都主税局「個人住民税(税金の種類)」

- 総務省「個人住民税」

- 首相官邸「岸田内閣総理大臣記者会見」2024年6月21日

- 港区「住民税(特別区民税・都民税)はどういう場合に非課税になりますか。」

- 金融広報中央委員会「家計の金融行動に関する世論調査[単身世帯調査](令和5年)」

- 金融広報中央委員会「家計の金融行動に関する世論調査[二人以上世帯調査](令和5年)」

- 厚生労働省「令和5年国民生活基礎調査」

齊藤 慧