6月からいよいよ「定額減税」がスタートします。

定額減税と聞くと「給与所得者が対象」というイメージを持つ方もいるかもしれませんが、実は年金受給者の方も定額減税の対象になることをご存知でしょうか。

定額減税の対象となる年金受給者の場合、今日「6月14日」の年金支給日から、年金手取り額がアップする見込みです。

では、年金受給者の場合、減税は「いつ・どのように」行われるのでしょうか。

本記事では、年金生活者の定額減税について分かりやすく解説しています。

記事の後半では、どのくらい定額減税されたかを確認できる「年金振込通知書」と「公的年金等の源泉徴収票」について紹介しているので参考にしてください。

1. 6月から開始される「定額減税」とは?

まずは、「そもそも定額減税とはどのような制度か」という部分からおさらいしておきましょう。

6月から開始される定額減税とは、年金から天引きされている「所得税」と「住民税」が、一定額減額される制度です。

つまり、年金から天引きされる税金が少なくなることで、「年金の手取り額が増える」仕組みなのです。

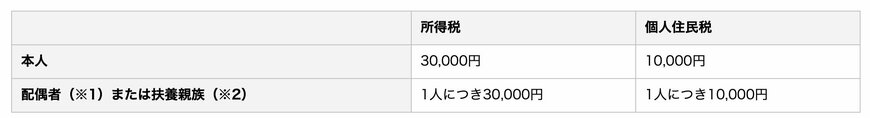

定額減税により減額される限度額は、所得税と住民税で異なっており、所得税が3万円、住民税が1万円、合計で1人あたり4万円となります。

また、扶養家族がいる場合はその分もプラスされ、たとえば、夫と扶養に入った妻の2人世帯では、合計8万円の定額減税が受けられます。

年金受給者における定額減税の対象者は、2024年分所得税の納税者である居住者で、2024年分の所得税に係る合計所得金額が1805万円以下である方です。

なお、住民税非課税世帯・住民税均等割のみ課税世帯は、定額減税の対象外となります。

2023年度時点で住民税非課税世帯・住民税均等割のみ課税に該当する場合、「給付金」が支給されています。

2023年度は課税世帯だったものの、2024年度新たに住民税非課税世帯・住民税均等割のみ課税世帯に該当する場合には、給付金が支給されます。

年金は原則2ヶ月に1回、偶数月に支給されており、今日6月14日(金)は年金支給日です。

この支給日から、定額減税が始まることとなりますが、6月から減税され始めるのは「所得税のみ」となっています。

所得税と住民税で定額減税が実施される時期が異なるため、次章にてそれぞれ「いつ行われるのか」を確認していきましょう。