2024年1月19日に厚生労働省が発表した2024年度(令和6年度)の年金額について、あなたは知っているでしょうか?

国民年金(老齢基礎年金)の一人分は月額6万8000円となり、前年度比で1750円増加しました。昭和31年4月1日以前に生まれた方の場合は月額6万7808円で、こちらも1758円の増加となっています。

一方、厚生年金については、夫婦2人分で23万483円となりました。この額は、「40年間会社員等として月額43万9000円を稼いだ夫の厚生年金と国民年金」と、「40年間専業主婦(または自営業など)だった妻」の夫婦2人分の年金額を示しています。前年度の22万4482円から6001円の増加が見られています。

現代社会では老後への不安が高まっていますが、年金受給額の目安を把握することが、老後資金計画を立てる上での第一歩です。公的年金の仕組みや受給額を知ることで、将来の生活設計がより具体的になります。

今回は「令和4年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」を基に、最新の年金受給額を詳しく解説します。これにより、皆さんが老後に向けてどのような準備を進めれば良いかを考える一助となれば幸いです。

老後の不安を少しでも減らすために、まずは公的年金の受給額を正確に把握し、早めの資金計画を立てていきましょう。

1. 公的年金の仕組みを解説!将来に備えるためのキホン

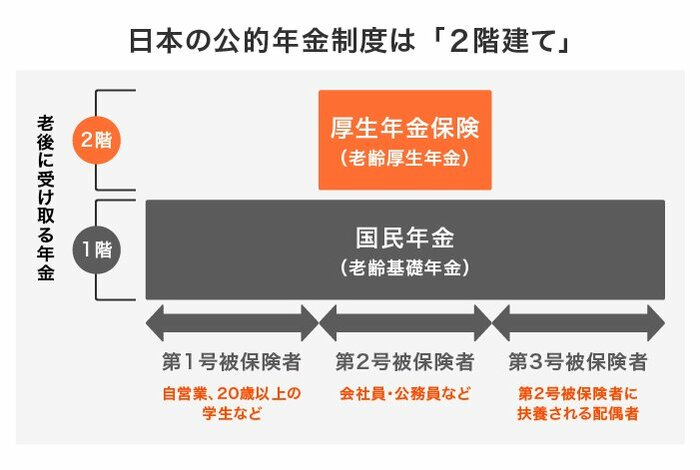

日本の公的年金制度は、国民年金と厚生年金の2階建て構造になっており、これにより老後の生活を支えています。

それぞれの特徴を理解することが、将来の年金受給額を把握し、老後資金計画を立てる上で重要です。

1.1 国民年金(1階部分)

- 原則、日本国内に住む20歳以上60歳未満の全員に加入義務がある

- 保険料は一律

- 納付した期間に応じて将来もらえる年金額が決まる

1.2 厚生年金(2階部分)

- 公務員やサラリーマンなどが加入する

- 収入に応じた保険料を支払う(上限あり)

- 加入期間や納付額に応じて将来もらえる年金額が決まる

年金受給額には個人差があります。これは、加入する年金の種類や納付期間、そして収入によって異なるためです。

特に厚生年金は、年収に応じて保険料が変わるため、原則年収の高い人ほど多くの年金を受け取ることができます。