厚生労働省は2024年4月16日に「財政検証」で、国民年金の保険料納付期間を延長した場合の給付の底上げ効果を試算する方針を決めました。

現行では国民年金保険料の納付期間は「20歳から60歳になるまで」の40年間ですが、延長した場合は「65歳まで」の45年間、保険料を納付し続ける必要が出てきます。

この国民年金保険料の延長が実際に改正案として導入された場合、私たちの暮らしにどのような影響があるのでしょうか。

本記事では、国民年金の保険料納付期間の延長における背景や影響について詳しく紹介していきます。

「そもそも国民年金とは何か」といった概要についても紹介しているので、あわせて参考にしてください。

1. 現行の国民年金制度についておさらい

まずは、日本の公的年金である「国民年金」の概要についておさらいしておきましょう。

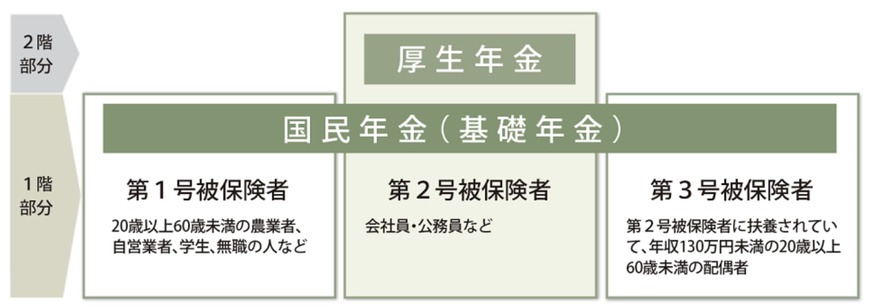

国民年金は、原則日本に住む20歳から60歳までの人が加入対象となっており、保険料は一律です。

仮に、40年間未納なく保険料を支払い続けていた場合は、原則65歳から満額の「老齢基礎年金」を受給することが可能です。

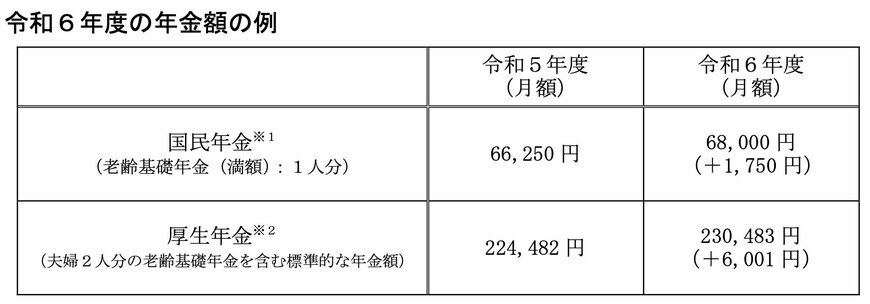

参考までに、厚生労働省によると、2024年度の国民年金の満額受給額は「6万8000円」となっています。

反対に、納付した保険料が40年分(480ヶ月分)に満たない場合は、その分将来受け取れる国民年金の受給額も減額されます。

なお、日本の公的年金は「国民年金」以外に、会社員や公務員などが加入対象となる「厚生年金」も存在し、これらは2階建て構造となっています。

今回「納付期間5年延長案」として議論されているのは、1階部分である国民年金のことを指しています。

では、国民年金の納付期間5年延長案は具体的にどのような内容なのでしょうか。

次章にて詳しく解説していきます。