「年金の財政検証」が行われる今年は、年金制度に対して注目が集まっています。

少子高齢化が進む中、現役世代の人たちは「将来的にはもらえなくなるのでは」と不安に思われている方もいると思います。

実際、昨今の人口減少や物価高騰により年金だけを頼りに老後の生活を行っていくことは、厳しくなるといわれております。

そんな中でも、公的年金を月額30万円以上もらえている老後世帯が存在しているのも現実です。

そこで本日は、年金「月額30万円以上」を受け取っている人の割合や、月額30万円以上を受け取るために必要な年収の目安について一緒に考えていきたいと思います。

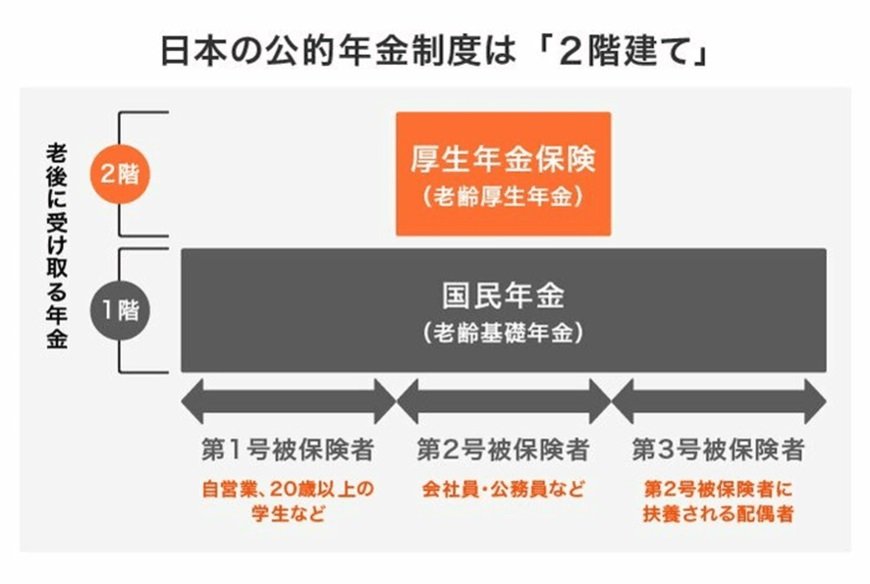

1. 「厚生年金と国民年金」の仕組みをおさらい

まず、「厚生年金を30万円もらっている人」と聞くと、厚生年金の30万円に加えて国民年金ももらっていると考える人もいると思います。

今回ご紹介する資料は厚生労働省年金局の「令和4年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」となっており、こちらでは「厚生年金の金額に国民年金部分も含まれている」という点に注意が必要です。

ただし、国民年金と厚生年金のしくみは非常に重要になりますので、2階建て構造であることはしっかり押さえておきましょう。

1.1 1階部分の国民年金(老齢基礎年金)

まず、日本に住む20歳以上60歳未満の人は、原則として国民年金(老齢基礎年金)に加入します。そのため2階建てのうち「1階部分」と表現されることが多いです。

保険料は一律で、2023年度は1万6520円、2024年度は1万6980円に値上がりしました。過去に月額100円という時代もあったことを考えると、非常に負担があがっているといえます。

40年間保険料を支払うことで、満額の老齢基礎年金を受け取ることができます。ただし、未納や免除された期間があると、年金額が減額されます。

1.2 2階部分の厚生年金(老齢厚生年金)

次に2階部分といわれる厚生年金です。公務員や会社員などは、国民年金に加えて2階部分の厚生年金にも加入することとなります。

昨今はどんどん適用拡大が進んでいるので、パート主婦なども対象になることがあります。

厚生年金の保険料は、収入によって決まります。加入期間や支払った保険料によって、受け取れる老齢厚生年金額が決まるというしくみです。

構造を整理すると、「国民年金のみにしか加入していない」という人がわかると思います。この場合は、必然的に「月額30万円以上」の年金収入は見込めないことになります。

国民年金の平均的な受給額については、次章で詳しく見ていきます。