最近では「モノの値段があがっている」と感じる機会が多く、生活に不安を抱く方が増えているのではないでしょうか。

2024年も相続税などの実質的な増税が検討されています。この異常ともいえる物価高の中、さらには税金を引かれるとなっては、我々の生活のダメージもはかりしれません。

そんな中、6月からはいよいよ定額減税が始まります。これにより、1人あたり所得税3万円、住民税1万円が減税される予定です。

一方で、税金を納めていない人は恩恵を受けられないため、「給付金」が支給されます。住民税が非課税になる「住民税非課税世帯」が主な対象になりますが、自分もあてはまるのかどうか気になる方も多いでしょう。

本記事では、6月から行われる定額減税を予習しながら、住民税非課税世帯等に対する給付金を解説。さらに年代別の内訳を見ることで、高齢者の占める住民税非課税世帯の割合はどれくらいなのかを確認していきます。

【注目記事】【後期高齢者医療制度】2024年度の保険料を「都道府県別」に一覧表でチェック

1. 【6月から】定額減税が開始へ

6月から開始する定額減税とは、納税者と配偶者を含めた扶養親族1人につき所得税(3万円)と住民税(1万円)を控除する制度です。

1.1 定額減税の対象者

対象となるのは年収2000万円(合計所得金額1805万円)※未満のうち、2024年分所得税の納税者である日本の居住者です。

※子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の適用を受ける方は、2015万円以下

定額減税の金額は、本人の所得税として3万円、本人の住民税として1万円の合計4万円です。

ただし、同一生計配偶者や子どもなどの控除対象者がいる場合は、納税者本人と配偶者や扶養親族の人数を合計した金額が減税されることになります。

1.2 定額減税のスケジュール

給与所得者の場合、定額減税が始まるのは6月支給の給与からです。

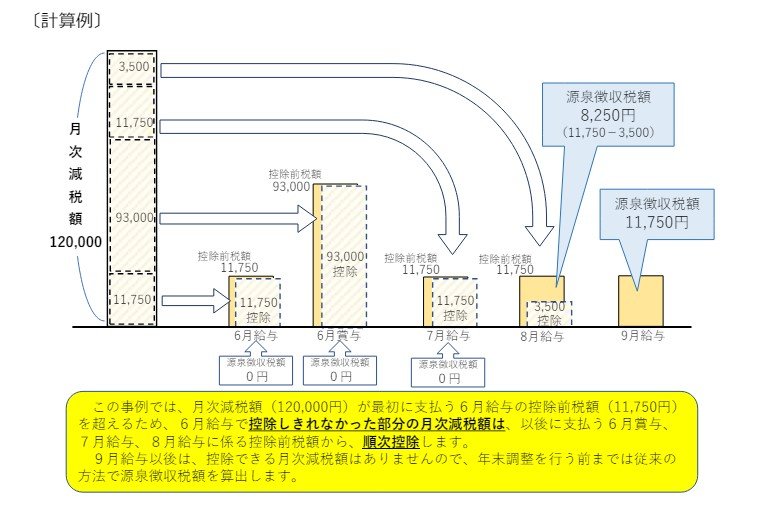

ただし、毎月の所得税として3万円も納めている人は多くないでしょう。1回で減税しきるのではなく、「上限の3万円に達するまで」差し引かれることになります。

なお、6月の賞与も定額減税の対象です。

一方で、住民税に関しては2024年度の税額の確定後、1万円を差し引いた金額を7月分~2025年5月分の11か月で均した税額が徴収される予定です。

「お金がもらえる」と思っていた方は、少しイメージと違う印象を持つかもしれませんね。

では、そもそも税金を支払っていない方はどうなるのでしょうか。減税の恩恵が受けられない世帯には、別途「給付金」が支給されています。

次章にて確認しましょう。