5. 国民年金の受給額を増やす「付加年金」という選択肢

これまで見てきたように、国民年金のみを受給する場合、その額は厚生年金と比べて少なくなります。近年は働き方が多様化し、フリーランスや自営業者など厚生年金に加入しない働き方を選ぶ人も増えています。

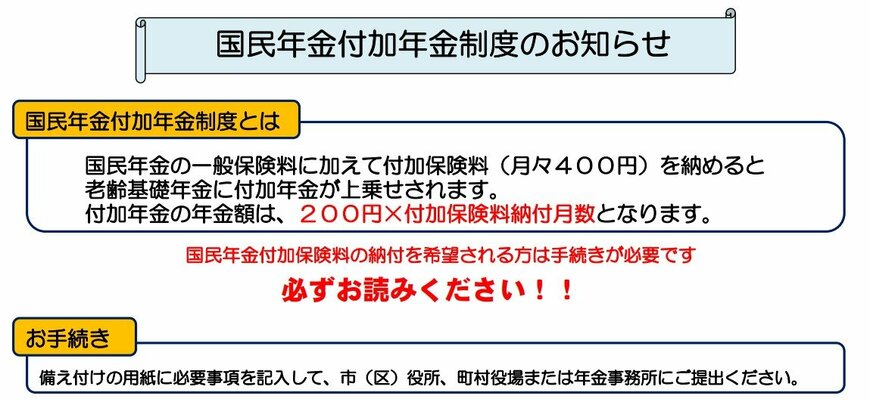

そこで、国民年金の受給額を増やすための一つの方法として、比較的始めやすい「付加保険料の納付」制度を紹介します。

5.1 付加保険料の納付制度について

この制度は、毎月の国民年金保険料(2025年度は1万7510円)に、月額400円の「付加保険料」を追加で納めることで、将来の年金受給額を上乗せできる仕組みです。

付加保険料を納付できる対象者

- 国民年金第1号被保険者

- 65歳未満の任意加入被保険者

付加保険料を納付できない対象者

- 国民年金保険料の納付を免除されている人(法定免除、全額免除、一部免除、納付猶予、または学生納付特例)

- 国民年金基金に加入している人

個人型確定拠出年金(iDeCo)と付加年金は原則として併用可能ですが、iDeCoの掛金額によっては併用できないケースもあるため注意が必要です。

40年間、付加保険料を納付した場合のシミュレーション

65歳から受け取れる年間の付加年金額は、「200円 × 付加保険料を納付した月数」で計算されます。仮に20歳から60歳までの40年間、付加保険料を納め続けた場合をシミュレーションしてみます。

- 納付する付加保険料の総額:19万2000円(400円 × 480カ月)

- 65歳以降に毎年受け取れる付加年金額:9万6000円(200円 × 480カ月)

この場合、毎年9万6000円が老齢基礎年金に上乗せして支給されます。40年間の保険料総額は19万2000円のため、年金を受け取り始めてから2年で元が取れる計算です。

会社員として厚生年金に加入しながら副業をしている場合などを除き、20歳から60歳までの自営業者やフリーランスの方は国民年金の第1号被保険者となります。

6. まとめ

今回は、公的年金の基本的な仕組みから、2025年度の具体的な年金額、そして働き方による受給額の違いまでを解説しました。

ご自身の将来の年金額を大まかに把握することで、老後までにどのくらいの資産形成が必要か、具体的な目標が見えてくるかもしれません。

2024年から始まった新NISAなどを活用して、計画的に資産運用を始める方も増えています。

公的年金は老後の生活を支える重要な基盤ですが、それだけでゆとりある生活を送るのは難しい場合もあります。

まずは「ねんきん定期便」や「ねんきんネット」でご自身の加入記録を確認し、将来の生活設計を考える第一歩としてみてはいかがでしょうか。

参考資料

- 日本年金機構「公的年金制度の種類と加入する制度」

- 厚生労働省「令和7年度の年金額改定についてお知らせします」

- 厚生労働省年金局「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」

- 日本年金機構「国民年金付加年金制度のお知らせ」

石津 大希