7. 高齢者世帯が「住民税非課税」に該当しやすい理由とは

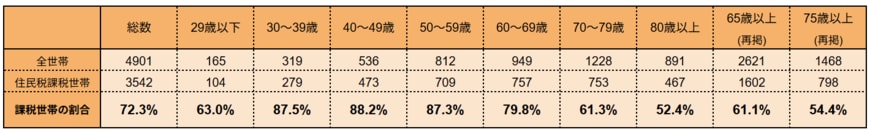

厚生労働省が公表している『令和6年国民生活基礎調査』のデータを用いて、年齢階層別に住民税が「課税されている世帯」の割合を確認してみましょう。

- 29歳以下:63.0%

- 30~39歳:87.5%

- 40~49歳:88.2%

- 50~59歳:87.3%

- 60~69歳:79.8%

- 70~79歳:61.3%

- 80歳以上:52.4%

- 65歳以上(再掲):61.1%

- 75歳以上(再掲):54.4%

※ 全世帯数には、非課税世帯および課税の有無が不明な世帯が含まれます。

※ 総数には、年齢が不明な世帯が含まれます。

※ 住民税課税世帯には、住民税額が不明な世帯が含まれます。

厚生労働省『令和6年国民生活基礎調査』によると、住民税が課税されている世帯の割合は、30歳代から50歳代にかけて約90%弱で推移しますが、60歳代では79.8%に低下します。さらに65歳以上では61.1%、75歳以上では54.4%と、年齢が上がるにつれて課税世帯の割合は減少傾向にあります。

一般的に、年金生活に入ると現役時代に比べて収入が減少します。それに加え、65歳以上の方には公的年金等控除という税制上の優遇措置があり、また遺族年金は非課税所得であることなども、高齢者世帯が「住民税非課税世帯」に該当しやすくなる要因と考えられます。

8. まとめ

「給付付き税額控除」は、これまで支援が届きにくかった低所得者層にも効果的にサポートできる仕組みとして注目されています。

税額控除と現金給付を組み合わせることで、所得が少なく減税の恩恵を受けにくい人にも、実質的な支援が行き渡るように設計されています。こうした仕組みは、経済格差の是正や暮らしの安定につながる可能性があります。

さらに、一律の現金給付と比べて、税制の枠組みの中で運用できるため、行政コストを抑えながら公平性を確保しやすいという利点もあります。

今後は、誰を対象にするのか、給付額はどの程度が妥当なのかなど、制度をより実効性のあるものにするための具体的な設計が大きな課題となりそうです。

※当記事は再編集記事です。

参考資料

- LIMO「高市総理「給付付き税額控除」早期着手へ!「税額控除+現金給付」で全所得層に恩恵?”現金給付”との違いと3パターンの支援」」

- X「首相官邸」

- 総務省「個人住民税」

- 神戸市「住民税(市県民税)が課税されない所得額はいくらですか?」

- e-Stat 政府統計の総合窓口「令和6年国民生活基礎調査」

- 自由民主党「もう一度信頼される自民党に 高市新総裁が就任会見」

- X「自民党広報」

中本 智恵