5. 日本の労働市場はどうなっている?

就職活動やキャリア形成を考える上で、日本全体の労働市場の構造変化を理解することは重要です。総務省統計局が公表している「令和4年就業構造基本調査」の結果から、有業率の動向を見てみましょう。

全国的な有業率の上昇と女性、60歳代の活躍

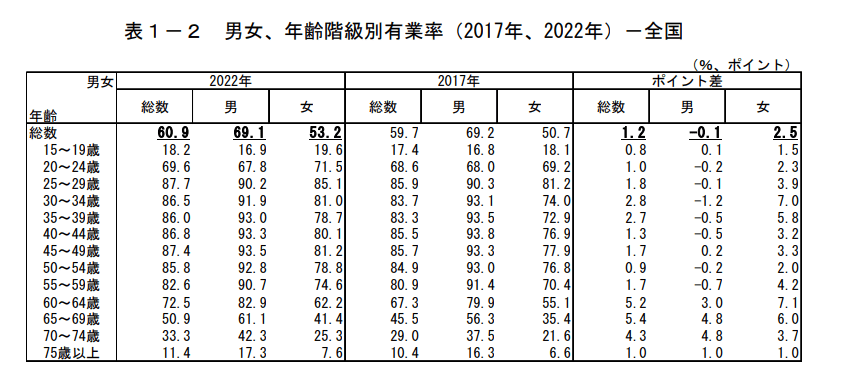

2022年の全国の有業率は60.9%となり、2017年と比べて1.2ポイント上昇しました。

この上昇を牽引しているのは女性です。

女性の有業率は、2022年では53.2%となり、2017年と比較して2.5%上昇しています。

一方、男性の有業率は2022年では69.1%で、2017年比で0.1%の減少とほぼ横ばいです。

とくに年代別では、30代前半の女性の有業率が7.0%上昇と最も伸びており、子育て世代の女性の社会進出が顕著に進んでいることがわかります。

また、60歳代の就業意欲の高まりも特徴的です。60歳代前半(60~64歳)の有業率は72.5%で、5.2%の上昇、60歳代後半(65~69歳)の有業率は50.9%で、5.4%の上昇とどちらも高い伸びになっています。

日本での人手不足の影響もありますが、定年の延長や退職者の再就職が進んでいることがよくわかります。今後も働く期間は長くなっていくと考えられるため、長期的なキャリア形成を考える必要がありますね。

5.1 地域間の有業率の差

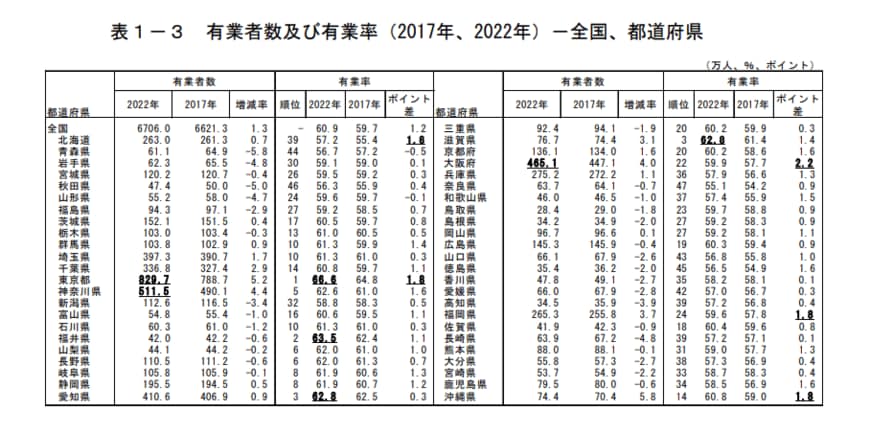

都道府県別に見ると、有業率には地域によって差があります。

有業率が高い地域は、東京都で66.6%、福井県が63.5%、愛知県と滋賀県が62.8%、など、大都市圏や製造業の基盤が強い地域で高くなっています。とくに東京都は2017年比で1.8%の上昇となっています。

有業率の伸びが大きい地域を見てみると、大阪府が2.2%、福岡県や沖縄県、北海道、東京都が1.8%の上昇と、とくに西日本で高い伸びを示しています。

有業率には地域差があり、安定している県もあれば伸びている県もあることがわかります。

6. まとめにかえて

AIは、「いつでも」「恥ずかしくなく」相談できるという利便性から、就活における強力な「情報整理・分析ツール」として活用され始めています。とくに自己分析やESといった定型的な作業において、その満足度が高いことがわかります。

しかし、学生のメンタルヘルスや複雑な感情、価値観に寄り添う部分では、依然として人によるサポートが求められています。加えて、職業や就職市場の状況など、より専門的な知識が求められるものについては、キャリアセンターの相談員に尋ねることも重要でしょう。

今後は、AIと人間それぞれの長所を理解し「AIで作業を効率化し、人に悩みを打ち明けながら、より良い選択肢を見つけていく」というハイブリッド型の相談スタイルが主流になっていくのかもしれませんね。

参考資料

LIMO・U23編集部