物価高騰が続く今、「年金だけでは生活が苦しい」と感じている年金受給者の方も多いのではないでしょうか。

そんな年金世帯の暮らしを支える「年金生活者支援給付金」は、公的年金に上乗せして、2か月に一度支給される国からの給付金です。

一定の所得要件を満たす場合に受け取ることができる給付金ですが、日本年金機構から届いた請求書を返送する手続きをおこなう必要があります。

支給要件を満たしているにもかかわらず、手続きを忘れて受け取れていない方、あなたのまわりにはいませんか?

この記事では、年金生活を送る人がぜひ知っておきたいこの支援制度について、3種類ある給付金それぞれの「支給対象者」「具体的な給付基準額」「申請方法」を、わかりやすく整理して解説します。

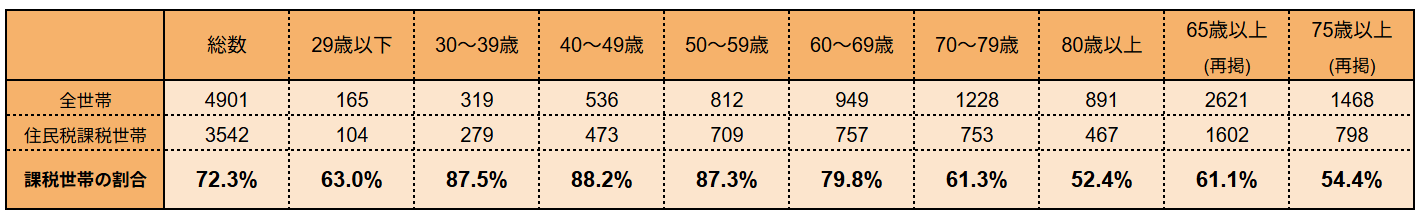

1. 住民税が課税されている世帯の割合は、60歳以降減少傾向に

厚生労働省の「令和6年国民生活基礎調査」によると、年代が上がるにつれて住民税課税世帯の割合が低下する傾向が見られます。これは、主に高齢になるほど所得が年金中心となり、課税対象から外れる世帯が増えるためと考えられます。

1/6

出所:厚生労働省「令和6年国民生活基礎調査」(第131表)をもとにLIMO編集部作成

- 30〜39歳:87.5%

- 40~49歳:88.2%

- 50~59歳:87.3%

- 60~69歳:79.8%

- 70~79歳:61.3%

- 80歳以上:52.4%

- 65歳以上(再掲):61.1%

- 75歳以上(再掲):54.4%

※全世帯数には、非課税世帯及び課税の有無不詳の世帯が含まれます。

※総数には、年齢不詳の世帯が含まれます。

※住民税課税世帯には、住民税額不詳の世帯が含まれます。

データを見ると、働き盛りの世代である30歳代から50歳代の世帯では、おおむね9割弱(30~39歳:87.5%、40~49歳:88.2%、50~59歳:87.3%)が住民税課税世帯となっています。これらの年代が安定した主な収入源を持つ層である、と言うことでしょう。

一方で60歳代に入ると、課税世帯の割合は79.8%へと下がります。さらに65歳以上の世帯では課税世帯の割合は61.1%、75歳以上では54.4%とさらに低下、半数近くが住民税非課税世帯となっています。

住民税課税世帯の割合が世帯所得の多寡と深い関わりがあることはおのずと分かりますね。年金受給世帯が増える高齢層ほど課税世帯の割合が低くなるのも、自然な流れと言えるでしょう。

所得が少なくなりがちな年金生活者の暮らしを支えるためのセーフティーネットとして、「年金生活者支援給付金」があります。次では、この給付金の支給要件や具体的な給付額について整理していきます。