3. 「新しいタイプの富裕層」とは?

今回の調査では「いつの間にか富裕層」「スーパーパワーファミリー」と呼ばれる、新しいタイプの富裕層たちの出現が指摘されています。

3.1 「いつの間にか富裕層」「スーパーパワーファミリー」

まず、「いつの間にか富裕層」は、株式投資などを通じて富裕層の仲間入りをした、40歳代後半から50歳代の一般の会社員を中心とする層です。

高い金融リテラシーを持つ一方で、富裕層向けの専門的な金融商品や高度な資産管理には不慣れな面もあるとされます。

そして「スーパーパワーファミリー」は、都市部に住む年収3000万円を超える共働き世帯に代表される層です。

20歳~30歳代の間は、教育費や住宅ローンなどの支払いに苦労するも、昇格・昇給により40歳前後から資産が急速に増加する傾向があり、高収入を背景に50歳前後で富裕層に到達する可能性が高いとされる層です。

この「新しい富裕層」に共通するのは、相続や親の資産に頼らずとも、自分自身のキャリア形成や金融知識によって資産を築いている点と言えるでしょう。

4. 世帯年収別:金融資産の保有額&内訳をチェック!

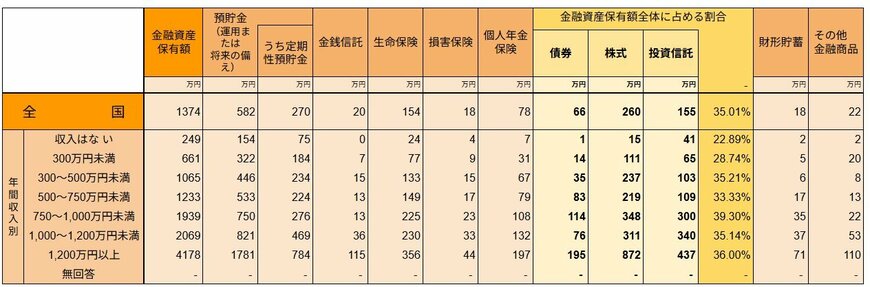

2024年12月、J-FLEC(金融経済教育推進機構)が公表した「家計の金融行動に関する世論調査 2024年」の結果から、世帯年収ごとの金融資産内訳に関するデータを見ていきます。

4.1 種類別金融商品保有額(金融資産を保有していない世帯を含む)

金融資産保有額

全国: 1374万円

- 収入はない: 249万円

- 300万円未満: 661万円

- 300~500万円未満: 1065万円

- 500~750万円未満: 1233万円

- 750~1000万円未満: 1939万円

- 1000~1200万円未満: 2069万円

- 1200万円以上: 4178万円

- 無回答: -

預貯金(運用または将来の備え)

全国: 582万円

- 収入はない: 154万円

- 300万円未満: 322万円

- 300~500万円未満: 446万円

- 500~750万円未満: 533万円

- 750~1000万円未満: 750万円

- 1000~1200万円未満: 821万円

- 1200万円以上: 1781万円

- 無回答: -

債券

全国: 66万円

- 収入はない: 1万円

- 300万円未満: 14万円

- 300~500万円未満: 35万円

- 500~750万円未満: 83万円

- 750~1000万円未満: 114万円

- 1000~1200万円未満: 76万円

- 1200万円以上: 195万円

- 無回答: -

株式

全国: 260万円

- 収入はない: 15万円

- 300万円未満: 111万円

- 300~500万円未満: 237万円

- 500~750万円未満: 219万円

- 750~1000万円未満: 348万円

- 1000~1200万円未満: 311万円

- 1200万円以上: 872万円

- 無回答: -

投資信託

全国: 155万円

- 収入はない: 41万円

- 300万円未満: 65万円

- 300~500万円未満: 103万円

- 500~750万円未満: 109万円

- 750~1000万円未満: 300万円

- 1000~1200万円未満: 340万円

- 1200万円以上: 437万円

- 無回答: -

「債券・株式・投資信託の合計額」と「金融資産保有額全体に占める割合」

全国: 35.01%

- 収入はない: 57万円(22.89%)

- 300万円未満:190万円(28.74%)

- 300~500万円未満: 375万円(35.21%)

- 500~750万円未満: 411万円(33.33%)

- 750~1000万円未満:762万円(39.30%)

- 1000~1200万円未満: 727万円(35.14%)

- 1200万円以上: 1504万円(36.00%)

- 無回答: -

データを見ると「債券・株式・投資信託」への投資額そのものは年収とある程度相関しています。

しかし、金融資産保有額全体に占める割合を見ると、年収750~1000万円未満の層で割合がやや高くなる(39.30%)ものの、「収入がない」をのぞく他の層ではおおむね30%台です。

ここからは、資産運用が一部の富裕層だけのものではなく、標準的な年収の世帯にも普及している様子がうかがえます。

インフレが進む今、預貯金だけに頼らず、自分に合った無理のない投資で資産を育てることが将来の安心に繋がります。

いわゆる「富裕層」たちの資産規模にはかないませんが、自分のリスク許容度に合った運用方法を選んでいくと良いでしょう。

また「手元に残るお金」を少しでも多くするには、税金が安くなるしくみを知っておくことも大切です。

次は、所得控除や税額控除についてご紹介します。