物価高の現代において、老後の生活費となる「年金」は私たちの大きな関心事のひとつです。実際にいくら受け取れるのか、そして生活費として十分な額なのか、気になる方も多いことでしょう。

生命保険文化センターの最新調査では、調査対象(18~79歳)の半数以上の方が「生活が苦しい」と回答しており、全世代で生活に不安を感じている現状が浮き彫りになっています。

とくに、収入の大幅な増加が見込みにくいシニア世代にとって、昨今の物価高は年金生活へ大きな影響を与えていることが予想されます。

そこで今回の記事では、現代のシニアが受け取っている年金額についてお伝えします。各年齢の方が受け取っている平均年金額について、わかりやすい一覧表も掲載していますので、さっそくみていきましょう。

1. 日本の公的年金制度の仕組み|国民年金と厚生年金

1.1 国民年金は、どんな制度?

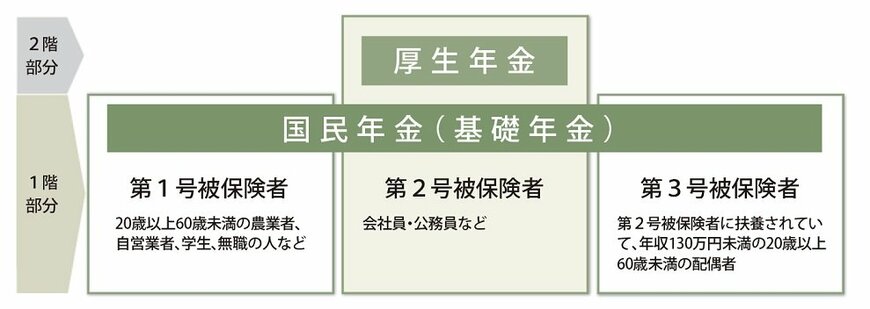

国民年金は、日本に住む20歳以上60歳未満のすべての人が加入する年金制度です。加入者は職業などによって、「第1号被保険者」「第2号被保険者」「第3号被保険者」の3つのいずれかに分類されます。

- 第1号被保険者・・・自営業者や学生、無職の方など

- 第2号被保険者・・・会社員や公務員など

- 第3号被保険者・・・第2号被保険者に扶養されている配偶者

自営業者やフリーランス、学生などは第1号被保険者となり、厚生年金に加入していない人は、第1号被保険者か第3号被保険者のいずれかとなります。

保険料

国民年金保険料は毎年度見直され、令和7年度の国民年金保険料は1万7510円です。1号被保険者の場合、保険料は自分で納付し、原則として40年間(480カ月)納付する必要があります。

滞納などが無く、全期間納付すれば、満額の年金「6万9308円(令和7年度)」が受け取れます。なお、学生の方や事情により納付が困難な方には免除や猶予などの特例措置が設けられています。

会社員や公務員は第2号被保険者に分類され、国民年金と厚生年金、両方の制度に加入することになります。保険料は会社と折半して負担し、厚生年金保険料として給与から天引きされます。

また、第3号被保険者は第2号被保険者の扶養者なので、保険料は加入制度が負担し自己負担がありません。

1.2 厚生年金は、どんな制度?

厚生年金は、会社員や公務員が加入する年金制度です。厚生年金に加入している人は、同時に国民年金にも加入していることになるので、将来は基礎年金と厚生年金の「2階建て」で年金を受け取れます。

そのため、国民年金(老齢基礎年金)のみを受け取っている人と厚生年金に長く加入している方の年金額には、大きな差が生じます。

保険料

厚生年金保険料は、給料や賞与額から標準報酬月額、標準賞与額を決定し、これに保険料率をかけて計算されます。保険料は事業主と被保険者が折半して支払います。

将来の年金額は、給与や賞与、加入期間によって変動します。そのため、働き方や収入水準によって、年金額に個人差が生じやすくなるのが特徴です。