2025年も終わりに近づき、この一年を振り返る方も多いのではないでしょうか。忙しい毎日の中では見過ごしがちですが、日本社会は日々刻々と変化しています。

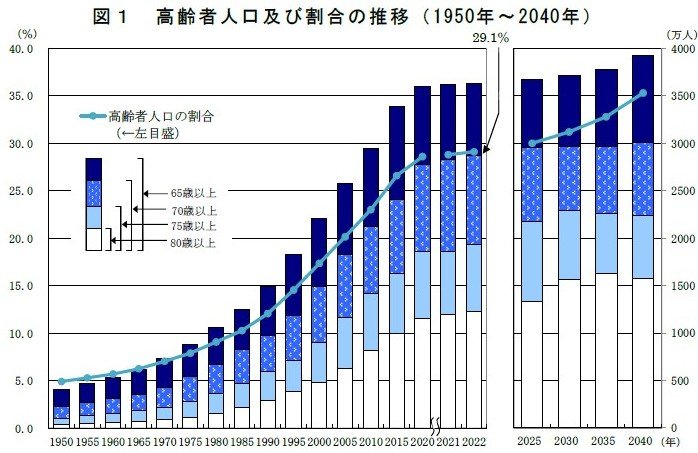

その変化の中でも、特に大きな特徴となっているのが「高齢化の加速」です。総務省のデータによると、1950年に総人口のわずか4.9%だった65歳以上の高齢者比率は、2022年には29.1%にまで跳ね上がりました。

これは現在、「国民のおよそ3人に1人が65歳以上」という社会構造になったことを意味します。

厚生労働省が公表する統計データ「日本の1日」は、人口の増減から医療、介護の実態まで、私たちの暮らしに関わる出来事を具体的な数字で示しています。この記事では、そのデータをもとに日本の現状をひもとき、未来を考えるヒントを探ります。

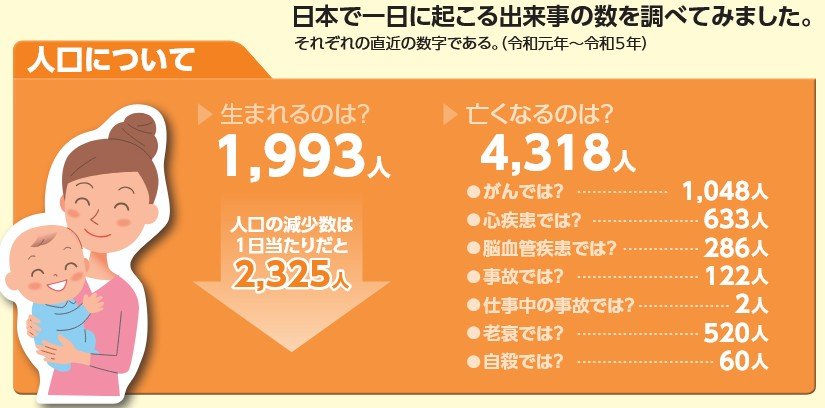

1. 日本の人口「1日に1993人が誕生、4318人が亡くなる」

厚生労働省がまとめた統計データ「日本の1日」は、私たちの日常で起こる様々な出来事を数値化し、社会の動きを分かりやすく示しています。

ここでは、令和元年(2019年)から令和5年(2023年)までの直近データに基づき、日本の1日に何が起きているのかを見ていきます。

※統計数字は、令和元年〜令和5年におけるそれぞれの直近の数字です。

【日本で1日に起こる《人口》について】

- 生まれる人数:1993人

- 亡くなる人数:4318人

→がん:1048人

→心疾患:633人

→脳血管疾患:286人

→事故:122人

→仕事中の事故:2人

→老衰:520人

→自殺:60人

厚生労働省「令和6年版厚生労働白書-こころの健康と向き合い、健やかに暮らすことのできる社会に-(日本の1日)」によると、日本では1日に1993人が誕生する一方で、4318人が亡くなっています。これにより、1日あたり2325人のペースで人口が減少している計算になります。

死亡原因で最も多いのは「がん」で1048人、次いで「老衰」が520人となっており、高齢化社会の実態がうかがえます。このような人口構造の変化は、社会保障制度の維持や労働力の確保など、日本が直面する大きな課題と深く関わっています。