厚生労働省が公表した「令和5(2023)年度国民医療費の概況」によれば、国民医療費は48兆915億円に達し、3年連続で過去最高を更新しました。

さらに、1人当たりの医療費も38万6700円となり、前年度比で3.5%の増加となっています。

医療費の増大には高齢化の進行が大きく影響しており、2022年10月1日以降は、一定の所得がある高齢者の自己負担割合が「1割」から「2割」へと引き上げられました。

本記事では、「後期高齢者医療制度」の基本的な仕組みと、2割負担の対象となる年金収入の目安について解説します。

1. わたしたちが加入している「公的な健康保険」とは?

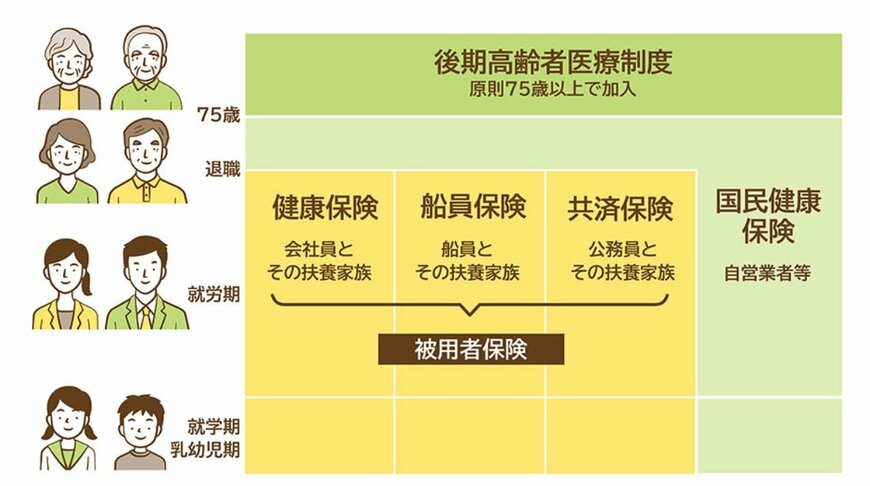

日本の公的医療保険にはいくつかの制度があり、現役時の加入先は働き方や生活状況によって変わります。

- 協会けんぽ:中小企業の従業員

- 組合管掌健康保険:大企業の従業員

- 共済組合:公務員や私立学校の教職員

- 船員保険:船員

- 国民健康保険:上記以外の無職・自営業者など

現役時は上記のような公的医療保険に加入していますが、75歳になると自動的に「後期高齢者医療制度」へ移行する仕組みとなっています。

1.1 全員が加入対象!「後期高齢者医療制度」とは?

「後期高齢者医療制度」は、公的医療保険の一種で、原則として75歳以上の人が対象となります。

なお、65歳〜74歳で一定の障害があると認められた場合も、この制度に加入することが可能です。

75歳に達すると、働いているかどうかに関係なく、それまで加入していた国民健康保険や被用者保険、共済組合などから自動的に後期高齢者医療制度へ切り替わります。

年齢や所得の水準によって医療費の自己負担割合は異なりますが、「後期高齢者医療制度」では具体的にどの程度の負担が生じるのでしょうか。