11月の3連休。秋の行楽シーズン真っ只中で、連休や祝日を利用して旅行やレジャーの計画を立てている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

その一方で、10月は飲食料品をはじめとする値上げが続いており、日々の生活費が家計を圧迫しがちです。お出かけや趣味に使えるお金が減ってしまうのは避けたいところですが、そのためには家計のやりくりや見直しが欠かせません。

特に、主な収入源が年金となる世帯では、支出の管理や収入を増やす方法、資産の活用などを考えることがより一層大切になります。

そこで本記事では、公的年金の平均的な受給額は一体いくらなのか、最新のデータをもとに厚生年金と国民年金の平均額を年齢別に詳しく見ていきます。ご自身の状況と照らし合わせながら、参考にしてみてください。

1. 国民年金と厚生年金の仕組み

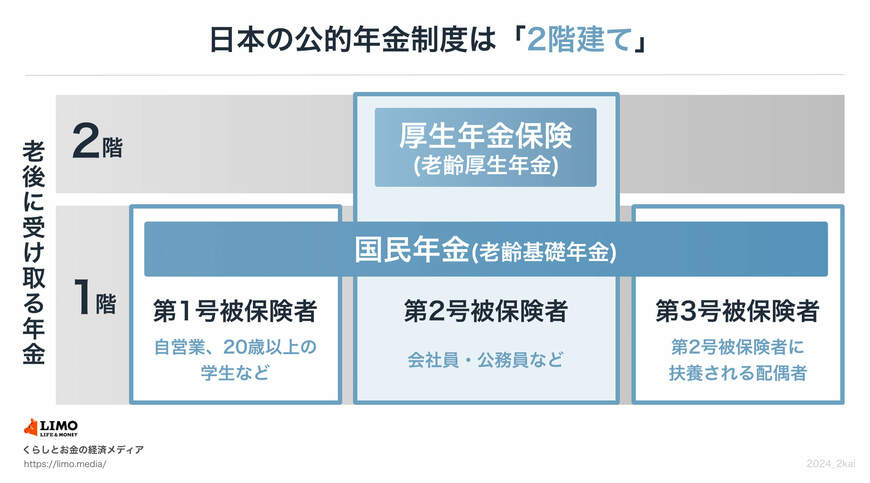

まず、日本の公的年金制度の基本的な構造について確認しておきましょう。

公的年金は、働き方などによって加入する制度が異なり、主に「国民年金」と「厚生年金」の2種類に分けられます。

【写真全11枚中1枚目】日本の年金制度のしくみ。2枚目以降で、「厚生年金・国民年金」の受給額をチェックする!1/11

出所:日本年金機構「公的年金制度の種類と加入する制度」等を参考にLIMO編集部作成

1.1 国民年金(1階部分:基礎年金)

- 原則、日本国内に住む20歳以上60歳未満の全員に加入義務がある

- 保険料は一律

- 納付した期間に応じて将来もらえる年金額が決まる

1.2 厚生年金(2階部分)

- 公務員やサラリーマンなどが加入する

- 収入に応じた保険料を支払う(上限あり)

- 加入期間や納付額に応じて将来もらえる年金額が決まる

このように、日本の公的年金は国民年金を基礎(1階部分)とし、その上に厚生年金が上乗せされる(2階部分)という構造になっています。

さらに、企業年金やiDeCo(個人型確定拠出年金)、個人年金保険などを活用して、3階部分を手厚く準備している人もいます。

次の章からは、最新の資料を基に、公的年金の平均受給額を年齢ごとに見ていきましょう。