秋も深まってきた11月、来月15日は今年6回目の年金支給日です。年金と聞くと老後の話を思い浮かべがちですが、「障害年金」は現役世代にも関わる制度です。

病気やケガで生活や仕事に支障が出たとき、経済的な支えとなるこの制度。今年9月に日本年金機構から発表された「障害年金業務統計(令和6年度決定分)」をもとに、今回は障害年金の支給実態や対象となる障害、年金額の目安などをわかりやすく解説します。制度を知っておくことで、いざという時に役立つ備えになります。

1. 障害年金の基本を知る「制度のしくみと対象者」

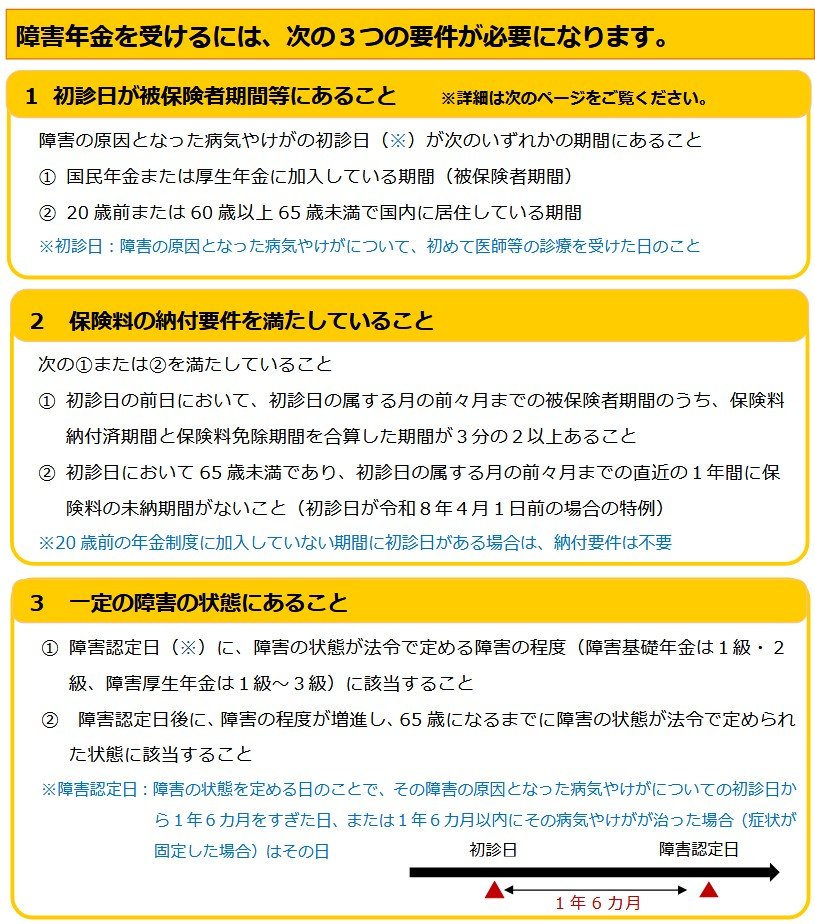

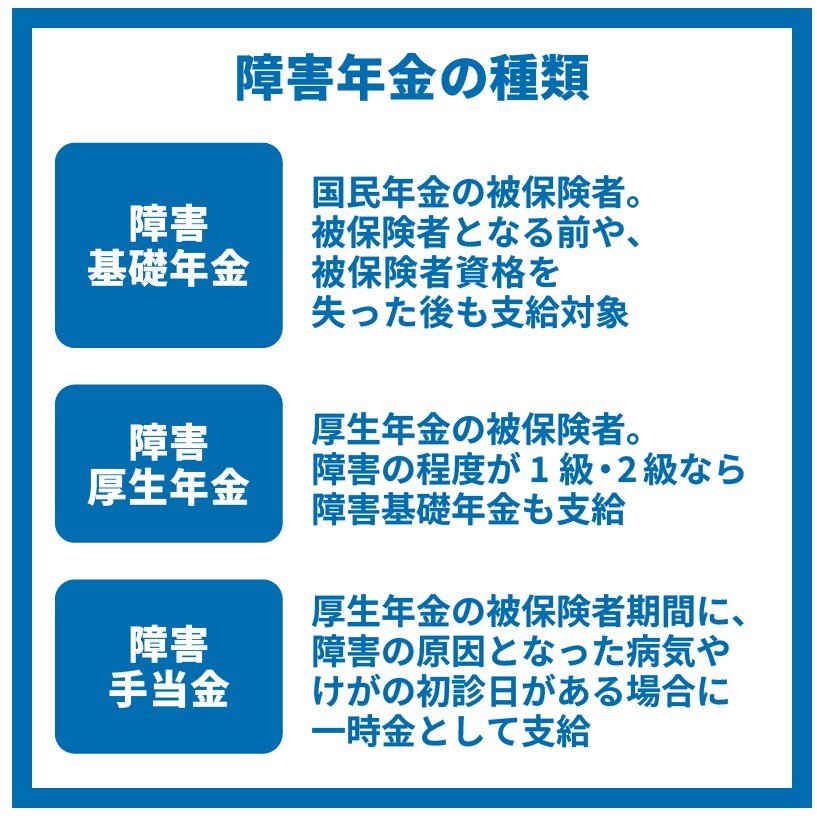

障害年金は、公的年金に加入し、保険料納付済期間などの支給要件を満たした上で、障がいの状態が一定の程度にあるかたに支給されます。障害年金には「障害基礎年金」と「障害厚生年金」などがあり、初診日(初めて病院を受診した日)にどの年金制度に加入していたかで、受給する年金の種類が決まります。

1.1 障害基礎年金と障害厚生年金の違いとは?

国民年金の被保険者には「障害基礎年金」が支給され、障害等級1級または2級の状態である場合に支給対象となります。初診日が20歳前や、資格喪失後の60歳以上65歳未満の期間であっても対象になる場合があります。

厚生年金の被保険者である間に初診日がある場合は、「障害厚生年金」が支給され、障害等級1級から3級の状態である場合に支給対象です。障がいの程度が1級または2級の場合は、障害基礎年金もあわせて支給されます。いずれの年金も、原則として初診日の前日までに一定の保険料納付要件を満たしている必要があります。また、障害の状態が障害認定日(原則、初診日から1年6か月経過した日)の時点では等級に該当しなかった人でも、その後症状が悪化した場合は65歳になるまでの間に請求すれば支給対象となることがあります。